(1967年11月23日-25日 於・岐阜大学)

[解題]

第23回定期全国大会は、執行部提案の議案が否決され、それにともなって書記局も東京教育大学新聞会から専修大学新聞会に移転することになった歴史的大会である。

第23回定期全国大会は、執行部提案の議案が否決され、それにともなって書記局も東京教育大学新聞会から専修大学新聞会に移転することになった歴史的大会である。

この前年、いわゆる三派系「全学連」が「再建」され、同大会は「全学新の強化」なるものをスローガンに掲げていたが、この「全学連」を支持する学新は「再建大会」最終日にフラクション会議を開催、「全学新内に反帝全学連のケルンを作り、そのようにして全執を作りかえていく。そのため当面、各支部単位に幹事校を設け、電通大が集約し、全国的にフラクション活動を行っていく」ことを確認していた。そのような計画が「現実化」したのがこの大会であった。われわれとしてはそのような計画が進行していることは承知していたが、打つべき手はなかった。

それが本当に「強化」であったかどうかはきわめて疑わしく、実際にはその後3年で全学新は崩壊してしまった。手前味噌になるが、この議案の内容は正論であると思う。正論を否定したところに生まれた新しい全学新が短命に終わったのは必然的であったろう。

大会議案は全部で5章からなるが、ここにはそのうち第1章・活動総括と第3章・学生新聞運動論の部分を紹介する。

第1章では、連盟活動の歴史的総括が行われている。また、第3章の学生新聞運動論は、この間活発になってきた「サーキュレーション理論」批判に対して、執行部としてなんとか答えようとした苦渋の文章であり、「サーキュレーション理論のこの混迷を解決するために、学生新聞の存在基盤から来るその性格、その性格の持つ可能性、その可能性を最大限に引き伸ばすための方法の確立をここでは試みた」(本文より。執筆担当は横浜国大新聞)ものである。いわば全学新運動の一つの到達点がここにある。

[本文]

第一節 連盟略史

一、確立期(一九四九?一九五一年)

全学新は、一九四九年、大学新聞連盟(関東中心)と関西大学新聞連盟を二大母体として結成された全国の学生新聞の連合体であり、単位学新が全国的に集結することによって、単位学新の活動の限界を突破し、その活動内容に全国性を付与し、かくして一個の強大な政治的社会的文化的勢力として登場せんとしたものである。

このような学生新聞の連合組織は、日本で唯一なのはもちろん、世界でも類を見ないものであると言われている。かかる特殊な組織が成立したのは、当時、新聞用紙が配給制であり、その割当業務を行なう組織として大学新聞連盟が存在していたことを一方の根拠とするとともに、他方では、教育復興闘争の全国ゼネスト化を経過するなかから誕生するに至った一九四八年の全学連についで平和と民主主義建設におけるイデオロギー戦線の任務を負いつつ登場したのであり、全国の反戦平和、民主主義の立場にたつ学生層の要求に全面的に合致したものであった。すなわち学生大衆の全面的支持を基盤としつつ、単位学新にとっても必要不可欠なものとして全学新は組織されたのである。

一九五〇年、全学新は第二回大会において、反戦平和擁護の戦列に参加することを学生新聞の基本的任務に設定し、それ以後、イールズ声明反対、ポツダム宣言にもとづく全面講和、占領軍の完全撤退、反レッドパージなど、情勢に対応してプレスキャンペーンの軸を設定するとともに、一九五一年には飯田橋事件で逮捕された東大一六学生の軍事裁判にはじめての共同デスクを組むなど、反戦平和擁護の部隊としての全学新の活動は、ようやく軌道にのるかに見えた。

二、沈滞期(一九五二?一九五五年)

しかしながら、以上のような学生新聞の活動を“政治宣伝”として一面的に把える傾向は、学生新聞のアジビラ化を招き、必然的にその反動を呼び起した。

一九五二年以後、読まれる新聞をつくれということが学生新聞の第一義的課題として主張されるようになり、同年一一月の第五回臨時大会においては「身近かな問題から平和の問題」というコースが編集方針として設定されるが、それは結局「学生を指導するという観点からものを見ることをやめるべきだ」(五三年四全委での発言)、「学生生活と結びつき、広い統一のためには再軍備反対のスローガンをとり下げなければならない」(五五年八大会での発言)などと論議する右翼日和見主義への堕落を意味していた。

この期間には、全学新の機能についても、広告あっせん、ニュースサービスをやっていればよいというサービス機関説が圧倒的であり、事実そうした活動のみきわめて不十分に行なわれていたにすぎなかった。

しかし、こうした路線の破産が明確になるや、ふたたび、学生新聞の先駆的性格を主張する運動論があらわれてくる。

三、復活期(一九五六?一九五七年)

五二年の第五回臨時大会で、全国学新の涙を流す自己批判のなかで採択されたという「身近かな問題から平和の問題へ」という路線は、ついに五六年に至り、第九回全国委員会において、全面的に清算される。

九全委は、五二?五五年の活動を「(1)無理論・無方針主義的活動、(2)日常要求主義・経済主義、(3)政治的・社会的な分析・発言の喪失、(4)学問・文化・芸術・スポーツなどに対する多面的な追求の軽視、(5)学生新聞の歴史的経験と教訓に対する無関心」として全面的に否定、一転して「学生新聞の日本学生層における先駆的役割」が語られるようになる。九全委報告は次のように言う。「戦前戦後を通じて学生新聞は日本の学生のなかにおいて、重要な数々の問題提起を行ない、社会における学生の位置を認識し、たえず社会正義に立脚して先進的発言を行なってきた。学生新聞は知識人と学生のなかにあって、もっとも科学的に事態を認識する能力をもち、もっとも先進的な諸行動、問題提起を行うものでなければならない。学生の社会的立場を守り、鋭敏に批判することこそ、学生新聞の欠くことのできぬものである」と。

この路線転換は、なによりもなが年にわたる活動の沈滞を払拭したという点において画期的な意義をもつものであった。しかしながらこうした運動論からでてくる組織方針は、当然中央の強力な指導体制と、全単位学新の民主主義的集中を必要とするが、前者についてみれば、ようやく結成されたばかりの東京都支部に依拠せざるを得なかった常任委員会(現在の全国執行委員会)の弱体により、その理想とは逆に強力な指導部を形成しえず、後者についてみても五六年以後前面化した平和・民主主義勢力内部のイデオロギー的分散化状況の学新への反映から、とうてい民主主義的集中体制を形成しえず、活動の形骸化を招いて行った。

はやくも翌五七年には早稲田大学新聞が「学生新聞は、その存立基盤である学園の独自性、個別性との連関の上に成立するものであり、組織の原則である同質性を学生新聞に適合させることは不可能であり、ここに現在の混迷の意義があると断定せざるをえない。本会は、現組織における執行権その他に疑義を持ち、連盟の存在自体を否定する」との事由から、連盟からの脱退を通告するに至った。これに対し常任委員会は「組織の絶対原則は“同質性”ではなくて“目的同一性”であり、その目的が組織化されることによってその目的の達成をより容易にすることにある」「学生新聞は学園の独自性の上に存立するとともに、学生層の独自性の上にも存立する」と原則的な反論を展開、「組織活動の停滞は一にかかって全体の共通目的に従い設立された方針の執行の停滞にあり、執行部である常任委員会の機能マヒにある」とし、これは常任委員会の努力によって必ず克服されるものである、というふうに機能マヒの原因を執行部がやるかやらぬかの問題に解消してしまった。実際は、執行部のやる気の問題以前に、単位学新の自立的志向性をも包摂していくような運動論・組織論が必要とされていたのであった。

四、対立期(一九五八?一九六〇年)

一方、学生戦線においては、五八年の全学連一二大会以後主流反主流の対立抗争が深まり、それは当然全学新内部にも反映していき、イデオロギー的統一性は瓦解しはじめ、活動内容も、日常の技術的活動と常任委員会の理論的指導とが補完関係をなすようになっていった。

五九年の一五全委以後、全学新中央はじめ加盟学新の多数は全学連指導部に批判的立場をとるようになったが、それ以後全学連一三、一四大会(五九年)にも技術的観点から共同デスクをくみ、民主主義的運営を保障した。また安保闘争に際しても大々的な情宣活動を展開、学生運動の情宣部隊としての機能を発揮した。

この間、特に注目しておかなければならないのは、一五全委における「サーキュレーション理論」の登場である。

サーキュレーション理論は、周知のように「不断にくり返される運動の全過程で、学生に密着し、学生から創造性と自発性を引き出し、深め、整理し、再度学生のなかに返していく作業」をその内容とし、「送り手と受け手との統一、“大衆性”と“指導性”の有機的結合を具体的に運動のなかで保障する学生新聞のイデオロギー闘争の原則的な方法」であり、「“大衆性”の第一条件は、すべての学生に読まれるということであり、読者(学生)のもっている潜在的エネルギーをほり起すことが、“指導性”の第一条件である」から「編集者は学生のなかに実際にはいっていって、学生のもっている問題意識、学問的要求、文化的要求、行動へのエネルギーなどに基礎をおき、そこからテーマを発見し、企画を学ぶことが必要である」とするものである。

今日、さまざまに批判されているサーキュレーション理論であるが、それまで“読まれる新聞”かそれとも“指導性のある新聞”かと二元論的に両者の間を動揺していたそれまでの運動論を克服して、その有機的統一を主張した点において画期的な意義をもつものであった。学生新聞運動論の発展の礎石が築かれたのである。

安保闘争の敗北をめぐる総括は当然全学新内部でも行なわれたが、その結果、学生新聞を基本的に「イデオロギー闘争」と規定することとなった。これはサーキュレーション理論をさらに豊富化したものであった。

イデオロギー闘争について一八全委(六〇年一一月)の議案は次のように言う。

「およそあらゆる闘争において教宣活動は必要不可欠であるが、イデオロギー闘争においては、教宣活動そのものが闘争の主力部隊である。そして学生新聞はイデオロギー闘争における主力部隊であり、その武器は新聞紙面を通しての教宣活動に他ならないのである。」

また、「学生運動が学生のさまざまな諸要求から出発しなければならぬのは当然であるが、それはもちろん、諸要求を羅列的にとりあげればいいということではない。そうではなく、学生層を貫く資本主義の諸矛盾を統一的に把握するしか方法はない。そして、学生層を根本的に規定している矛盾は、学生の商品化、学問の商品化、これである。学生は労働予備軍という商品の一群として、資本主義社会に存在している。この点をぬきにしては、学生のイデオロギー闘争を云々することはできない。従順に体制の中に組み込まれてゆく学生、学問の商品化に甘んじている学生にたいして、”学問する”権利を公然と主張する学生を作り出すことが、学生層におけるイデオロギー闘争の最も基本的な方向である。」

五、分裂期(一九六一?現在)

安保闘争中から深化しつつあった全学連主流派内部の対立は敗北後その総括をめぐって四分五裂へとすすみ、一方反主流内部にも対立が生じ、学生戦線は七花八裂の状態となり、そうした傾向は当然全学新にもおよび、組織的解体の傾向を余儀なくさせた。

六一年一二月、全学連中執派系の学新が組織分裂して全日本学生ジャーナリスト会議を結成したのが最初の分裂である。(彼らはその後の一時期全日本学生新聞連盟を僣称した。)その後六五年の二〇回大会において、議場閉鎖中に退場して流会させようとした平民学連系の学新が以後一貫してボイコットをつづけ、全国学生新聞連絡センターなるものを組織し、また六六年の三派系全学連の組織に伴い、三派系新聞も連絡会議形式の内部活動を行なっている。

学生戦線にとどまらず、あらゆる運動体における見解の相違は、単なる見解の相違にとどまるものではなく、それは行動の相違に直接し、また組織の相違に直接する傾向をもつものである。しかしその放置は分裂の固定化、運動のセクト化を来すのみであり、事実を事実として認めつつもなおかつ全体的統一のために努力を払う必要があるのである。

われわれは、今期の活動においても、一貫してそのために努力してきたつもりであるし、今後もつづけていくであろう。

それは単に技術上の一致点での活動を意味するものではなく、単位学新のイデオロギー闘争の組織を志向するものである。

第二節 今期活動総括

以上の略史からもわかるように、現在の学生戦線は、旧平民学連系「全学連」に結集する自治会が漸増の傾向にあるとはいえ、組織的分裂と思想的混迷を深めており、その一翼としての学生新聞運動も残念ながらそのあおりを受けている。こうした事実は、学生新聞運動の、自治会運動を中心とする狭義の学生運動への知的従属を示すものであり、学生新聞運動が、いまだ自立した独自のイデオロギー闘争の担い手となっていないことを意味する。このような状況の克服は、全単位学新が、なによりもまず、学生新聞をつくっているという共通の一致点のうえに、学生新聞運動をいかに有効に進めるかという方向での、単位学新相互の全国的イデオロギー闘争を保障しつつ、ねばり強い討論を行なっていく過程でしか克服しえないであろう。

したがって、今期のわれわれの活動は、一方において、単位学新の技術的要請を組織して共同デスクを組むといった活動を行ないつつ、他方では全国的なイデオロギー闘争を組織していくという活動であった。いずれにせよきわめて微力であったが、われわれは最大限の努力を払った。

昨年八月、われわれは、原水禁世界大会(原水協・国民会議)の共同デスクを提起し、二九学新七三人を結集して成功裡にこれを行ない、デスク報を発行した。これにつづいて、前野良氏を招いて原水禁運動を中心とする日本平和運動の総括集会を開き、約一〇〇名の学新編集者を結集した。一〇・二一ストに対しても、参考資料を掲載した「連盟通信」を発行して支援活動を行なったが、これはきわめて不十分なものであった。また一二月には第二八全委を神戸大学において開催、学生新聞運動と教育情勢を中心に討論を行なった。

全国執行委員会は、「連盟通信」を単なるニュースサービス誌ではなく、全単位学新の自由な討論の場として位置づけ、全学新の全国機関誌とした。今年六月の「連盟通信」第三〇九号では、最近の日本のイデオロギー状況についての誌上討論を呼びかけた。しかし、単位学新からはなんの反応もなく、今後の活動の困難さを予想させた。

このような否定的傾向は、全学新そのものが、単位学新に根づいた、単位学新の全会員を組織した大衆性をもちえないでいることのために起ったものである。その後われわれは、この否定的傾向を克服するために努力をはらった。しかしこれは単に全国執行委員会の努力によって克服されるものではなく、各学新単位のリーダーの活動と支部活動とに多くを期待せざるを得ない。

今年八月には、ふたたび原水禁世界大会(国民会議)に共同デスクを組み、形骸化しつつある原水禁運動の突破の方向を模索した。

一〇・八羽田闘争に際し、東京教育大学、一橋大学、慶應義塾大学、神戸大学などを中心として自発的に共同取材が行なわれたことにわれわれは積極的意義を認め、その方向をさらに発展させようと努めた。彼らは、全学新未加盟学新をも含めて報道管制をしき、また写真の集約をするなどの活動を行なった。

全国執行委員会は、これらの活動の基礎の上に、一〇・八羽田闘争に対する国家権力の弾圧に抗議する声明文を発表し、多くの学新がこれを掲載した。

これらの活動の蓄積をふまえ、全国執行委員会は東京都支部常任委員会とともに、一一・一二佐藤訪米阻止闘争の共同デスクを呼びかけ、位置づけ、情勢討論、共同取材、報告と総括を行なったが、これには全国から三十七学新が参加した。

全学新の活動は、未だ組織的・理論的分散状況にあるとはいえ、こうした日常的恒常的な活動のなかから、徐々に沈滞を払拭して前進を開始しつつあると言えよう。

しかし、残念ながら、連盟費の収納状況がきわめて悪く、活動に支障を来している。非常に低額であるので、未納学新は早急に納入されるよう要望する。

現在再び学生新聞運動の構築が迫られて来ている。それは一方では、「平和と民主主義」という運動のシンボルが、体制内化し、批判の原点、創造の原点としてとらえられなくなる過程で崩壊をきたし、他方で、現代が、大衆の歴史的主体としての行動を即座に選択させるほど、歴史と個人の関係をその明証性において示しえず、歴史過程にある個人が、自己を歴史の客体として自己の生活と社会とへの主体的なかかわりを拒否し、歴史の客体としてますます深い自己閉塞を続ける状況の続く中で、この歴史的状況を打ち破る思想的拠点を構築する作業を意味している。全学新の今日までの学新論に関する努力、討論は決してこの課題を明示しえなかった。

まず我々は何のために新聞活動を行うのか、それは、我々の生き方を変革するためである。その過程が社会の総変革過程を通ずる中で行われることがわかるのが、新聞活動を開始してから何年後かであっても遅くはない。今日、全学新の活動は、社会の総変革の活動をいかに行うかに集中しているように見える。だがその過程は、活動を通しての体験をより広範に深く獲得された認識をもとにして自己の生き方の変革がはかられなければ、総変革過程を推進するどのような歴史的主体ともなりえない。ちょうど前衛であったものがその擬似性を徐々に明らかにしていったように。このようにして我々は理論的認識とそれに対する人間的責任の統一として、思想的に行為し責任を負う集団を獲得する。故に我々にとっては紙面を通じての思想闘争が課題となる。

我々は、現実の生活過程の中では、現実の理論的認識の主体であるとともに、政治的選択の主体である。我々が一方において政治的選択上よりよいものを選択するという行為と、理論認識との間隙の中に思想的責任を取ることを迫られるし、他方、これを一般化していえば、存在の原理的批判を意識と行動の統一を思想的課題とする中に見いださなければならないのである。このため不断の意識変革、認識の深化、拡大(編集者にとっても読者にとっても)の媒介の一つとして我々は学生新聞を持つ。

このような自明の基礎の確認の上で、学生新聞運動論の創造の作業を進めて行きたい。 この稿には、多くのあいまいな点、抽象的でわかりにくく、問題の所在が明確にならない点(たとえば実践という用語)がある。誤謬もあるかも知れない。その点を明確にした上で討論をすすめたい。

1.大学及び学生層の規定

(1)大学

大学は社会の再生産構造から見るならば、相対的に高度な知識と技術を保持する労働力の生産機構であり、イデオロギー的側面から見るならば、支配的イデオロギーの中枢機構の一つとして存在している。この二つの側面は結合して大学教育に貫徹している。そのことは大学が現代日本の階級関係の中で、最も頼るべき支配的イデオローグ(政策立案者?官僚、大学教官、企業管理者)を多数輩出しているしていることから見て明らかである。にもかかわらず大学内部に学生、教官を含めて、現実への批判が根強く存在するのは、資本制生産を基盤とする資本主義体制が、多くの矛盾をはらんでいるからであり、しかも、その批判が批判としての世界認識への体系化への志向を持つのは、学問の持つ科学性が、そこで、社会的な相対性の上で最も多く存在しているからにほかならない。

(2)学生

学生は階級を構成すべき基盤を持たないが故に、階級的に規定できない。学生が主要に従事するのは知的生産行為であり、そこで、社会認識一般とその方法、及び、社会生活のための技術の取得を行う。しかし、大学が知的労働力の生産機構であり、同時に支配的イデオロギーの中枢機構であるということは、極端化して考えれば、学生の意識にとっては支配的イデオロギーの批判、止揚の実践過程が生産機構からの自己の排除として映り(本当はそうは語れないとしても)、又、自己の生活の維持のためには、支配的イデオロギーへの屈服を余儀なくされるものとして映る。しかも学問活動と社会との関係は、現実の批判を通してなされる所にあるのであるから、学生が学生たることを徹底すればするほど、支配的イデオロギーに対する否定と肯定の間を動揺し、何らかの自己了解に達しようと努める。又、学生は知的生産行為の習得をを経て、個人的能力によって社会とつながり、個人的に自己と社会の関係が成り立つことはあっても、その社会との関係は、自己と人民(他者)との結合関係を意味しないばかりでなく、それとの敵対関係を、自己の将来の社会的位置によって約束されていることを感ずるようになると、それは不安の意識、孤独の意識としてあらわれる。

しかしながら、個々の学生は、それぞれ異なった生い立ちの過程と生活過程とを持ち、そこで形成され、学生生活の中での知的生産行為における自己矛盾、及び社会認識を経て改作された人生観、世界観において、一定の不安定な自己了解に達する。ここに、学生の中に様々なかたちでのイデオロギーの潜在の可能性が存在する。

他方、この自己了解一般が社会現象としてアパシー化を現象するということは、この自己了解が単に、自己の生活手段と自己の生活との関係の領域を出ないものであり、自己の生活及び思想と他者の生活及び思想、自己の思想と社会の動向の関係においては単なる相互客体関係であることを意味している。即ち、学生自身が、自己がかかわる範囲での、社会、生活、思想に対する主体的かかわりを放棄し自己の主体的行動の場を自分自身でせばめているのである。だから、アパシー化は、自己閉鎖としてあらわれると同時に、マイホーム主義としてあらわれるのである。

このことを支配的イデオロギーの側面から見るならば、この現象は、それがもはや個人的生産行為を社会的な全生産過程の中で個人の内面に位置づけることを不可能にし、支配的イデオロギーによって個人の意識を全社会動向の中に位置づけ、意味づける有効性を失ってしまったことを意味するが、他方、個人がその部分的意識、閉鎖的自己了解を意識的に脱却する努力を多くの人間が開始するほどには、社会の上部構造は破綻を見せていないということを意味している。

学生がこのような桎梏にとらわれ、閉鎖的自己了解の中で、自己の主体的かかわりを不充分に限定して行使する時、そこには、一度支配的なイデオロギーの幻想性を打ち破り、学生の意識行為を社会的に位置づける視点が得られたならば、学生は、大学や社会に対する客体的な関係をすてて、主体的な関係をとりもどそうとして直接参加や、直接行動を求めるアナーキーなエネルギーが噴出する可能性を見ることが出来る。(早、慶をはじめとする諸々の学園闘争、今日までの政治闘争の中に見ることが出来る。)

(ここに、支配的なイデオロギーの幻想性を打ち破るための闘争を学生新聞の長期的任務として設定すべき理由の一つがある。)

2.学生新聞

A 学生新聞組織の性格

学生新聞組織は一つの学内的サークルである。あらゆるサークルは、個々人の持つさまざまな思想性、及び目的、意識の相違を前提として、その表現手段の一致によって組織を形成している事は明らかである。このようなサークルが存在し、しかもそれが運動として存在する基盤は、支配的イデオロギーが持つ一つの矛盾の中に、即ち、個人の利己的行為による私有財産の拡大、人格の高揚、能力の拡大が、類を疎外し、決して自己と他者との連帯を意味しない事の中にある。

しかし、このサークルが運動体として存在するかサロンとして存在するかは、個々のメンバーによる現実との実践的対決、相互変革を通して、自己の部分的認識を全体化する過程が存在するか否かにある。しかも、その過程においては個人的な実践を通しての現実との対決が重要な媒介をなしている。サークルは決して疎外の回復をもたらしはしない。ただ、矛盾に満ちた自己了解の領域をちょっとばかり広げるだけである。このことが多くのサークルにあてはまる。

学生新聞の組織がサークルという形態であるということは、それが運動の一定の方法を確立すれば、編集主体や読者の部分的自己了解を突破し、認識の拡大、系統化による実践領域の拡大、実践方向の確定、実践による認識の検証・・・という過程を時代的、場所的限界のふちにまでのばしうることを意味する。しかし、他方、方法もあいまいなまま、部分的自己了解の内部に沈殿するならば、サロン的、趣味的、情報屋的新聞を作製する事になるであろう。このような危険を学生新聞は常に有するが故に、日常的活動の中で方法の検証、確立が必要とされる。ここに学生新聞運動の方法の必要性が明らかになってくる。 学生新聞の組織が一つのサークルである以上、それが自治会批判を行なうと否とにかかわらず、自治会が他のサークルに援助するのと同じように当然資金的援助を行なうべきである。というのも自治会は、学生一般の利益を代表しているというよりも、むしろ、学生の多数者の利益を代表しているにすぎず、自治会は多数者による少数者の支配を原則とする独裁の体制では決してないからであり、いかなる場合においても、少数者(もしかりに、新聞が少数者であったとしても)の意見の発表を保障する義務を負うからである。ましてや、物質的手段にうったえて、意見発表の場を除去する事はあってはならない。

最近、とみに多い自治会からの新聞会(部)への資金援助停止は新聞は「公器」であるというブルジョアイデオロギーの浸透を意味するだけでなく、新聞が「公器」でありうるということ(一定の世界観のもとに対象化された事実、論説をすべての学生が真実としてしうるという幻想)、その幻想的「公器」を「公器」として多数者が支配できるということ、の二重の錯誤におち入っている事を示している。

同じ事は、大学当局の検閲、干渉、資金援助停止の問題についても言える。無論この干渉自体、学生の自治活動への体制側の公然たる介入にほかならないが、この干渉の背後には、新聞は「公器」であり「中立的」でなければならないという先験的観念が存在する。しかも「中立的」なる事が、自由な言論活動を束縛し、現実批判の活動を制限する武器として使われる。ここでは、「公器」であるということが、ブルジョアジャーナリズムと同じく「中立的」でなければならないという現実肯定のイデオロギーとして登場してくる。 一部の自治会や学校当局による権力的、物質的手段をもっての学生新聞活動に対する弾圧は、いずれも、学生が新聞は「公器」であるという先験的観念を多く保有している事に助けられて、自己のイデオロギーへの批判の封殺という性格を帯びている。このような 封殺に対しては、学生新聞もまた物質力を持って対抗しなければならない。それは新聞編集者の結束と、思想闘争を自明のこととして受け入れる読者の組織化である。

新聞が全員購読制である学新もある。しかし、その事によって新聞編集組織の性格や編集権の性格が変わる事はない。ただ全員購読制であるという事は、新聞をみんなで読もうと自治会で決議したにすぎない。

B 学生新聞

B?(a)学生新聞の基本的性格と任務

学生新聞のその存在基盤から来る基本的性格は次の三点にある。

(1)読者も学新編集者も「大衆」として、同じ現実社会の矛盾に当面しており、その矛盾に対する何らかの自己了解(極端化すれば、自己を世界の単なる客体として、自己放棄として了解するか、自己を矛盾を実践的に止揚する主体として位置づけるか)によって社会における自己の存在を合理化する必要に迫られているという共通の状況がある。

(2)学生新聞活動は、その活動を現実社会の動向の全分野にまで広げうる可能性を持つが故に、学生新聞編集者は社会の諸動向の全分野にわたって、一つの思想、一つの価値観によって展望された全面的認識を持つ可能性を有している。

(3)大学は、社会的な相対性において、最も多く、認識における科学性が存在しうる位置にある。このことから、学生新聞が、方法の確立と、認識の全体化において、科学的な現実把握を最も多く保障される環境にあるという事がいえる。

これら3点から帰結する学生新聞の性格は、学生新聞が編集者、読者の相互変革を通じて、両者の批判的現実認識を世界認識にまで到達させる可能性を有する媒介として存在しうる事を意味している。

我々編集者は、これらの可能性をその極限にまで発展させる実践的主体たる事を確認した上で、学生新聞の基本的任務を学生新聞は「無意識的な過程の意識的表現者」でなければならないと規定する事ができる。しかし、この性格から「表現者」の活動性格の限界も明らかとなる。学生新聞は、その集団の根拠がサークルであり、言論活動を通しての相互変革活動であるという事から、大衆の具体的な行動、活動に関して結果責任としての政治的責任を負う位置にはなく、そこに組織としての一定の活動の限界を持つと同時に、客観的対象に対する自己のかかわり方についての思想的責任を果たさねばならぬという積極的任務を帯びる。

(編集権が、あらゆる権力から敢然と擁護されねばならぬ根拠がここにある。政治責任を負う位置にあるならば、その失敗によって、交代を余儀なくされる場合も当然出て来るが、それが決して政治責任を負う立場にないのであってみれば、どのような追放の根拠もありえない。もし、追放に根拠を与える思想があるとすれば、それは人間の圧殺を是として内に含む思想だけである。)

この活動性格の限定をより明確にするために、新聞活動の領域を文化活動であると規定しよう。しかも、我々は、文化を創造的なものとしてとらえようとするかぎり、すでに出来あがってしまっている文化の擁護(それは文化遺産の擁護にほかならないが)としては決してとらえることは出来ない。このような立場に立つとき、我々は文化を生み出す過程全体において見なければならない。歴史的、社会的に見るならば、文化とは、一貫した、人間のあらゆる活動のうちにはたらいているもの、人間をして活動せしめているものを意味する。それを根源的に規定するものは思想である。故に、文化の創造とは、生き方の変革として、新しい生き方の創造としてとらえられねばならない。しかし実生活をはなれて思想は存在しない。だが、実生活の枠の中でしか回転しない思想は、決して主体的な思想とは言えないのである。我々は思想を通して、存在と意識との亀裂に面接し、そこから実生活への原理的批判を展開する過程を通して、自己を変革し、実生活を乗り越えてゆく、思想の根本的エネルギーを獲得することを目標とする。

学新編集者は、読者との不断の相互変革の中で、真に歴史を動かす主体的な力として登場しなければならない。

B?(b)何がこの任務を保障するか

新聞の編集者は各々、独自の価値観、世界観(社会、学生に対する認識も当然含まれる)を部分的認識として保持している。学生新聞編集者の間の討論は、各個人の認識の相対化を意味し、その徹底は、部分的認識を一段高い部分的認識に高める自己変革の過程である。編集者は取材、学習、個人的実践を通じて自己の世界認識を深化、拡大、変革する過程も同時に持つ。新聞の論理の系統性、認識の具体性、場所的、時間的限界内での全体性は、まずこの編集者間の共同取材、共同編集、共同討論の過程である程度保障される。新聞編集者はこの認識を編集過程の討論によって決められた一定の主題に則して展開する。この展開過程における原則(読者との共通基盤をふまえて、思想闘争を展開するための原則)は、その主題に関する限りでの、学生の姿、それを取りまく社会を客観的に明瞭にし、自己の生活の場と自己との主体的かかわりを明示することである。報道の場合も根本的には同じであるが、それが事実の表現という(認識の論理的展開ではなく)別のスタイルを取って行なわれるという違いがある。このことをもう少しくわしくすれば、新聞の表現行為は、ある行動や言動(自分の記事も含む)が、それが何を課題として展開されたか、それは歴史的過程の中でどのように位置するか、それは何を開拓し、どのような限界性を持ち、何を課題として残したか。またそれは現代世界の状況の中でどのような思想的意味を持つものなのか、の解明をその中に含まなければならないということである。このような過程をふまえる中で、報道も論説も具体的になって来る。そしてこの過程は、編集者が討論を通じて、お互いの認識をその限界性を明示するまで論理的に追いつめ、そのことによって相互により広い、より深化された認識に到達する行為のくり返しによって保障される。

編集者と読者との相互変革過程は、多かれ少なかれ、読者の紙面に対する思想的対決、表現、その表現に対する編集者の思想的対決の過程で行なわれる。そしてこの過程は、両者にとっての認識の拡大、深化の過程を意味する。

しかし、この過程において、編集者が、読者の反応を明瞭につかみえないのは、一つは読者にとって新聞は認識の一部を構成するということ、読者が直接的に新聞に反応するか否かは、読者の恣意にまかされている事による。だが、学生新聞編集者は、自己変革を通じて相互変革を行なうという変革過程を目的意識的に追求する。この目的意識性は、読者の意見「反応」を取材し考察し、自己の集団の認識内部にとり込み、それを社会的に発言するとともに、同時に自己の学新の地域的限界を越えて認識を拡大し、それを全国的規模の認識にまで高め、学生の全実践過程を全体的に把握し、それを編集者相互の変革を通じて行なうことを必要とする。ここに、全国学生新聞の組織の必要性が生まれる。

ここで、学生の「反応」を把握する事について、もう少しくわしくふれるならば、今までの学新論では、このことを紙面批判会、モニター制、討論の組織による解決に求めていた。しかし、この「反応」は一部にすぎない。「反応」は、学生の言論活動、文化活動、政治活動、学問研究活動の全面にわたって確かめらるべきである。そこに、学新の編集者よりもより広く深化された認識が存在する可能性があるのも当然であり、学生は独自の視点から新聞を受け止め「反応」するものであってみれば、それが新聞に対する直接的反応であると否とにかかわらず、新聞がとり上げ、自己変革の対象とすべきものである。編集者はこのような過程を通じて、現代の諸問題を意識的に持続性を持って追求する諸サークル、諸グループ、諸個人を発見する。(この発見は、学内誌諸サークルの取材、大学祭の取材、政治行動、討論の中で行なわれる)このような発見の過程は同時に「反応」確認の過程である事に注意しなければならない。しかもこれは編集者と読者が認識を共有していく過程でもある。編集者は、このようにして読まれる新聞を作りうる。しかし、問題なのはどのように読まれているかである。読者の生活、意識、思想に問題を投げかけているか。そしてこの問いは、編集者にも同時にはね返ってくる。ここに再び編集者相互の変革過程が登場する。(時間的には決してこのように区別されない。)

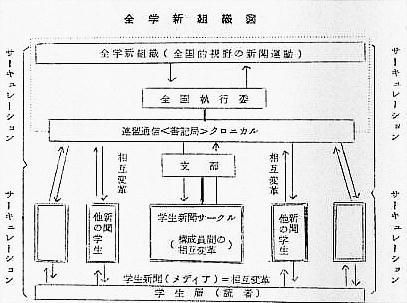

他方、学生新聞の全国的結集体である全日本学生新聞連盟が運動体であるという事の根拠は、それを構成している個々の学新が一定の方法のもとに運動体を形成しているという事にある。故に全学新運動は、高度化され、拡大された学新運動である。それは共同デスク、任務方針、情勢分析、学生運動の方法等の討論を通しての相互変革の場である。全学新のこのような活動の強化は、個々の学新の活動の強化、支部活動の強化を通してはかられる。この運動の総体を図に示せば次のようになる。(二一回大会議案より)

しかし、この図は平面図以上のものでない。

[補]サーキュレーション理論について

サーキュレーション理論の特徴は、学生新聞の運動を、「(新聞が)運動全体として学生に密着していく」過程をとらえ、編集主体編集活動の性格を「指導性」として、それが「大衆性」を持つ方法を「コミュニケーション論としてのサーキュレーション理論」としてとらえているところにある。

この密着の過程をイデオロギー闘争を原則として行なうことを他方で示している。ここにおいて、イデオロギー闘争の「指導性」という問題に当面する。イデオロギー闘争における「指導性」があるとすれば、それは、イデオロギー闘争を目的意識的に追求し、そこでのたえざる自己変革を通じての相互変革を目指すものになる。他方大衆の意見を系統だったものに変え、大衆にその意見を実践によって検証させる「指導性」として存在するならば、学生新聞の「指導性」が可能である根拠は全く明示されていない。

そしてこの「指導性」を「大衆性」として、運動全体として学生に密着していく過程としてとらえる時、前者の場合それは読者と編集者との相互変革の問題としてとらえうるのに対し、後者の場合、自己のセクト化、又は俗化へと分裂する危険性を有している。

サーキュレーション理論のこの混迷を解決するために、学生新聞の存在基盤から来るその性格、その性格の持つ可能性、その可能性を最大限に引き伸ばすための方法の確立をここでは試みた。