[解題]

60年安保闘争の終結直後に開催された第13回全国大会の議案のうち、活動総括部分を紹介する(情勢分析は省略)。

60年安保闘争の終結直後に開催された第13回全国大会の議案のうち、活動総括部分を紹介する(情勢分析は省略)。

当時、全学新傘下の学生新聞による全学連大会の取材が、執行部によって拒否されるなどの状況があったことが知られる。

また、全学新執行部が、日本帝国主義の復活論をとっていたことも分かる。

原文は謄写版印刷、縦書き。

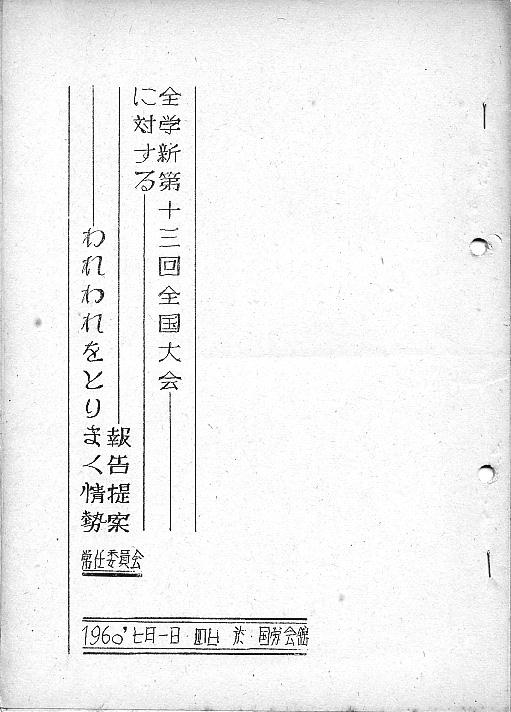

[表紙]

全学新第十三回全国大会に対する

――――――――――――――報告提案

―――――――われわれをとりまく情勢

常任委員会

1960’七月一日-四日 於・国労会館

[本文]

全国の学生新聞編集者諸君

全国の学友諸君

全学新第十二回大会から第十三回大会にかけての一年間は、安保闘争にあけて安保闘争にくれた一年間であった。

したがって、われわれがこの一年間の総括を行うにあたって、われわれは、まず何よりも、安保闘争の中で、自らを位置づけることに注目し、その中でのわれわれの活動の総括が行われる必要がある。

そして、この一年間の豊富な経験から、われわれは新しい活動の源泉をひき出し、新しい前進をつゞけなければならない。

(一)

一九四九年九月、大学新聞連盟(関東)と関西学生新聞連盟が母体となり、全日本学生新聞連盟は結成された。この時期は、四八年の大学理事者会法案に対して、全国の学生が、教育の植民地化、学問の自由抑圧反対のスローガンをかゝげ、四九年五月の全面的大ストライキ闘争が勝利をつかんだ学生運動高揚の時期であり、一年前に全日本学生自治会総連合(全学連)の結成をかちとった時期であった。

「世界の民主勢力によって解放されたその日から、われわれ学生新聞は、平和的国家建設のために混とんとした荒廃の中から雄々しく立ち上がり、反民主主義的制度ならびに諸勢力に対して、たえまない闘いを続けてきた。しかしながら、日本の現状は一連の権力が自己の地位を保持するため・・・弾圧に狂奔している。・・・

この時にあたり、われわれ学生新聞は、この強力な組織を通じて、権威に屈することなく、たえず社会正義に立脚し、自由と平和のために真実を報道することこそ、われわれに課せられた栄光ある任務であることを確認し、輝かしき未来の担い手として、誇りをもって前進することを確認する。」

全学新創立大会のこの宣言は、いまも生きている。だが、この精神は、全学新十年の歴史の中で、直線的に発展させられはしなかった。ほとんどの組織がそうであるように、全学新も、そして学生新聞も、一時期には低迷をむかえ、他の時期は高揚をむかえるというジグザグな発展経路をたどったのである。そして、その発展経路も、学生運動の動向に左右されつゝたどったのである。

朝鮮戦争の中で、反動の嵐が吹きすさぶ中でひらかれた五一年の全学新第三回全国大会は、平和擁護闘争の重大性を指摘し、五二年の第五回臨時大会は、「学生新聞の大衆化」という方針をうちだし、そして「指導性」「大衆性」論争をはじめた。この論争はさらにつゞけられたが、それは次第に卑俗化され、「広く読まれる新聞」「愛され親しまれる新聞」ということに内容が変っていき、学生運動の日常闘争主義と結びついて、政治方針のひきおろし、あいまい化を生み出し、五五年十二月の八全委でこの傾向は頂点に達した。だが、日本学生運動と学生新聞の輝かしい伝統は、この状態を放置しておくことはしなかった。

五五年末から五六年にかけての国立大学授業料値上げ反対闘争は、この沈滞を打破った。この闘争の中で、「学生運動はこれでよいのか」という反省は、正しく解決され、全学連は八中委(五六年四月)においてそれまでの「日常闘争主義」「フェスティバル主義」をはらいのけ、前進の姿勢を確立した。

学生新聞は、この中で学生運動を検討し、学生新聞の任務を検討して、それは九全委で一つの結論に達した。九全委は、それまでの学生新聞の一般的状況を「無理論・無方針の完全な沈滞であり、政治的、社会的発言のそう失」と規定し、学生層を分析し、学生運動、学生新聞の歴史的検討を行って、学生新聞の任務を明らかにした。

「学生新聞は、その真実のペンを武器として、その紙面を通じて、平和と人間性の擁護、学問、科学、文化の発展、育成、教育制度と勉学条件の改善、向上、国際的連帯の強化をめざして、諸活動を行うものでなくてはならない。以上の諸問題をとりあげ、本質を解明する努力とともに、学生運動の方針や形態に対する建設的批判を行う役割があるものと考える。そして、われわれ学生新聞は、言論の自由を守りぬき、真実を報道することによって、平和を守る側の積極的な働き手となるであろう。」

九全委のこの確認は、当時の情勢??小選挙区制、教育三法などの反動攻勢、アメリカの水爆実験の強行の中で、学生運動の新しい前進が、大きな成果をもたらす中で、決定的な意義をもっていた。全学新創立大会の精神を回復し、学生新聞運動の新しい前進を保障したのは、この九全委であったし、それ以後のわれわれのたたかいは、すべてこれを前提としているのである。九全委の方針は、同時に、中央に強力な指導部を要求したが、これは、それ以後の学生新聞とその組織の発展の方向=路線を明確にできなかったこと、都支部の未結成と結成後の不充分な活動が原因となって、持続的にはもてなかった。

その後、五七年一一月の十二全委は、それまで組織内に濃厚に存在していた「解体主義」を粉砕し、学生新聞の機能、常任委員会の指導性を明らかにし、組織の路線を明確にし、新しい前進の礎をきずいた。つづく十三全委では、それまでほとんど検討されなかった学生新聞の編集理論を討論し、学生新聞の政治性の内容を明らかにし、イデオロギー闘争の重要性を指摘した。

岸が渡米して「日米新時代」を宣言し、安保改定交渉をはじめた五八年は、全学新には多難な時期であった。常任委員会は弱体化し、十四全委でも指導性を全く発揮できなかった。

この状態に基本的に終止符を打ったのは十五全委(五九年四月)である。十五全委では、学生運動内部にある理論的対立を検討するとともに、学生新聞の具体的運動形態を検討し、その過程で学生と密着し、紙面のセクト化、マンネリ化を排除することの重要性を指摘した。

この指摘は、必ずしもすべての学新で生かされているとは、現在でもいえず、今後さらに検討され、発展させられなければならない問題である。

以上が、われわれの組織の発展の大すじであるが、この期間の香村書記長(当時)のAA学生会議出席、山森副委員長(当時)のモスクワ・フェスティバル出席、東欧訪問は、今後の全学新の海外活動の礎となるものであり、一方、支部組織は、すでに東北を除いて基本的に完了している。

(二)

全学新創立以来十年目をむかえる全学新第十二回大会は五九年六月二六日から四日間東京でひらかれた。

大会は、さきにひらかれた全学連第十四回大会で明らかにされたように、学生運動内部の理論的対立がますます深刻化する中で、そして、安保改定阻止のたたかいが、参院選挙戦に解消された後、不充分ながらも、六・二五のたたかいが組まれる中でひらかれた。

大会は、総括を行う中で、自らの任務を次のように課した。

「本大会では、相互批判と自己批判のうえにたち、この総括をさらに豊富化し、当面する学生新聞の諸問題について討論を行い、学生新聞の向上の糧として、情勢の科学的分析に基づいて、政治宣伝の重点、イデオロギー宣伝の重点を実践的に明らかにしなければならない。そして、さらに今後の活動を組織的に保障する組織方針を確立しなければならない。」この規定は、それ自体としては、普遍的正しさをもつものであるが、大会はそれを具体的情勢の中で明らかにすることに成功した。そして、このことこそ、大会の第一日の成果であり、最大の成果である。

大会は、その総括の中で、過去一年間における組織活動の不充分さの原因を検討した。そして、討論の中で、組織活動混迷の原因が、学生新聞運動全体の混乱にあり、常任委員会がそれを克服する方向をみいだせなかったことにある、とした。この点については、すでに十五全委で一応明らかにされ、さらに大会でも第一日の総括のほかに、第二日の学生新聞運動の検討の中でも明らかにされたが、このことは、大会以後の組織活動に大きな教訓を与え、組織活動の糧となった。

また、大会では、第二日の学生新聞運動の検討を行なったが、それは、十五全委の成果を継承し、十五全委での不充分な討論をさらに発展させるものであった。

そして、第二日は、(1)日本帝国主義復活と安保改定、(2)独占のマス・コミ支配、(3)芸術の大衆化について、の三分科会にわかれて討議を行い、とくに第一分科会の討議は、情勢討議の基礎をなすものとして、また安保改定の本質をはあくする上に、大きく役立つものであった。

大会は、第四日目に情勢を討議して、一年間の方針を決定した。情勢討議は、とくに白熱化したが、その見解の相違は、その方法論=視点から異る根本的なものであり、したがって、その討議も、方法論をめぐって抽象的なものが主流を占めた。このことは、ある程度はやむをえない、とはいうもののわれわれの方針を画定する場合には、不充分なものであったが、常任委員会よりのまとめ及び方針の提出により、大巾におぎなわれるとともに、次のような方針を決定した。

一、当面する政治宣伝の重点

1.平和を擁護するために(a)安保条約の改定阻止、(b)日本の核武装阻止、(c)日中の国交回復と日ソ平和条約の締結

2.民主主義擁護のために(a)防ちょう法、警職法改悪反対、(b)参院の全国区廃止・小選挙区制の制定反対、(c)労働三法の改悪反対、(d)労働運動、平和運動に対する弾圧反対

3.民主主義の擁護と学問の自由、学園の民主化のために(a)勤務評定反対、(b)専科大学法案、教員養成制度の改悪阻止、(c)教育の国家統制強化に反対、(d)独占資本の大学支配反対、(e)大学における学生の自治権の確立

4.学生の経済生活擁護のために(a)学割制度の改悪反対、(b)生協に対する圧迫反対、(c)奨学資金制度の改悪反対、奨学資金の給付制と増額の実施、(d)私学の授業料値上げ、寄付金反対

一、当面するイデオロギー闘争の重点

1.平和運動、学生運動の理論的整備

2.修正資本主義、労資協調主義などの克服

一、組織方針

1.理論闘争を強化しよう

2.「連盟通信」の充実

3.プレス・キャンペインおよび共同デスクの活発化

4.組織的対外活動の強化

5.支部活動の強化

6.全国委員の任務の明確化と強化

7.書記局体制の強化

8.通信活動の強化

9.国際活動

10.執筆者グループの早期結成

11.高校紙と全学新との連帯的組織

12.財政内基盤の確立

13.全国の学生新聞は全学新に組織的統一しよう

この方針は、基本的に正しいものであったことを、われわれは誇りをもって確認できる。それは、その後の情勢の発展が証明しているし、われわれの活動が証明している。この大会の情勢分析の視点と方針は、その後の具体的情勢の発展の中で、あらゆる機会に??クロニクル、通達などのほか、諸会議や各学新の論調などに??生かされ、活動の原動力となったのである。

以上のべてきたような成果と同時に、大会はいくつかの欠陥をもっていた。

その第一は、イデオロギー闘争の重点が不充分であったことである。大会で決定されたイデオロギー闘争の重点は、それとしては非常に重要なものであり、正しいものであるが、それは、現在学生の意識状況を具体的に分析して出されたものではなかった。そしてこの点の討論は全く発言はなかった。これまで、しばしば、イデオロギー闘争の重要性が指摘されつつも、その内容の討議は不充分であったが、十二大会は、その責任の一部を負わなければならない。

第二に組織方針が羅列的であったことである。このことは、組織活動の重点があいまいにされ、一面において「あれも、これも」の傾向を生み出すと同時に、他面、どこから活動を活発化するか、という点が明確にされない欠点を生みだした。

第三に、さきにも少しふれたように、大会の討議が十分に具体的でなかったこと。とくに情勢討議が不充分??主に方法論の討論に終始し、帝国主義者、岸政府の政策の検討が不充分だったことは、反省されなければならない。

だが、このような欠陥は、その後の活動で、ある程度是正された。それについては、それぞれの場所で検討しよう。

(三)

十二大会以後、常任委員会は、大会の決定に従い、活動を開始した。まず、常任委員会は、第五回原水爆禁止世界大会へのとりくみの準備からはじめた。

第五回原水爆禁止世界大会は、それまで巾広い層を結集して行なわれてきた原水爆禁止運動が、「核武装につらなる安保改定反対」という方向を明確にしようとする中で、政府・自民党は、マス・コミを動員して「原水協の政治化」を非難し、補助金打ち切りをはじめ卑劣な圧迫を強化する中でひらかれた。常任委員会は、この世界大会の任務を、「戦争勢力の最後の手がかりである核武装政策をとくに触発点である西ドイツ、日本で禁止させることであり、日本については、核武装の意図をインペイする安保条約の改定を阻止し、さらには日本を戦争につなげている安保条約そのものを廃棄させること」の方向を打ち出すことであるとして、クロニクルで全国に流すとともに、さらに、政府・自民党の卑劣な攻撃に反撃することを呼びかけ、一方学生運動内部に存在する「原水爆禁止運動を安保闘争に解消させようとする傾向」を批判する通達を行なった。

常任委員会のこの活動は、直接的には世界大会共同デスクを成功させる下準備となり、九月以後の学生新聞の紙面闘争に大きな影響を与えた。

共同デスクは、例年のように、機関紙協会など労働組合機関紙編集者とともに組んだが、一応、学生新聞の編集者は、それ自体として、完結したデスクを組めるような体制を作った。これには、百名をこえる学新編集者が参加し、とくに中国地方の学新編集者の精力的な努力によって、相当、内容の充実したものとなった。取材にも非組織的傾向はほとんどなく、デスク内部の討論も、時間的制約により必ずしも十分ではなかったが、その白熱した討論は、その後の世界大会を報じた学生新聞に相当程度生かされた。討議の内容は、主に、常任委員会の前記の観点にたった問題提起によって行なわれ、その内容は、世界大会報告の連盟通信により全国化された。

第五回世界大会からは、階層別協議会の中に「情宣担当者協議会」がもたれ、全国で情宣活動を行なっている平和団体、労働組合機関紙、学生新聞の活動家が一堂に会して討論を行なった。この討論の内容は、非常にプリミティヴなものであり、実際の諸活動の経験を交流し、教訓をひきだす、という形で行なわれた。この中で、数十人出席した学新編集者の発言が全くなかった、ということは、一面、他の情宣活動家とは非常に異なった条件で、われわれが活動しているため、討論がかみあうような問題が提起できなかったということと同時に、他面、通常のわれわれの討論が、抽象的、一般的論議に終始し、具体的な討論が不十分だったことのあらわれと思われる。

なお、世界大会には、二名の全学新代表(安達委員長、野瀬前全国委員)が参加し、大会の成功のために努力した。

この世界大会は、多くの不充分な点を含みながらも、基本的にはその任務を果たしたと評価できる。よくとくに学生の中で問題にされる「安保反対決議」の、単独ではなされなかったが、「日本代表団の決議」の中に含められているし、さらには、その後の原水協全国理事会で、明確にその線が世界大会の直接の影響のもとに打ち出されていること、原水協が「安保阻止国民会議」の幹事団体として活動していることなどから考えても、この点は明白である。むしろ、自らの見解が承認されないことが明らかになると暴力的にマイクをうばって発言しようとする一部の学生の行動こそ批判されなければならない。

次に世界大会についての学生新聞の紙面における取りくみはどうだろか。大会前は、多くの学新の休刊期にあたり、とくにいうべきことはみあたらない。大会を報道した学生新聞は、共同デスクの討議の中で指摘されたにもかかわらず、「世界大会報告」の色彩が濃く、原水爆禁止運動の当面した問題と大会がそれにいかにこたえたか、という点が十分でない。これは、世界大会特集の連盟通信の内容が、報告的内容が主に占め、解説が不十分だったことの一面における反映であったといえよう。しかし、世界大会に直接取材をした学新では、マス・コミのキャンペーンに全く乗り、「ヒューマニズムに基く純粋な運動たれ」と主張した明大新聞、「お祭りに終る大会」と全く否定的に評価した早大新聞など数学新を除いては、多くの新聞が世界大会の成果を一応確認し、一部学生の行動を鋭く批判している(京大学園、東大教養、横浜国大など)。

夏期休暇の期間、世界大会に対する諸活動のほかに、中央では、「全学新十年史」発行の準備と、全国学生政治意識調査の準備が行われた。「十年史」は、全学新創立(一九四九年九月廿一日)以来、十年をむかえた全学新が、学新編集理論など、多くの理論的蓄積をはじめ、これまでのわれわれの活動を総括し、今後の活動に生かそうとするものである。これは、いま、全学新に記録=史料が全ては揃っていないため、先輩と連絡をとりつつ、揃える段階で意外に手まどり、まだまとまっていない。この点(これまでの理論的蓄積の総括)については、ぜひ必要でもあるので、今後、今大会後も、現常任委員会でひきつづき、仕事をする必要があろう。

意識調査については後述する。

(四)

世界大会の最中に発表されたアイク=フルシチョフ交換訪問、そして九月のフルシチョフのアメリカ訪問、国連における軍備全廃提案は、アメリカでさえ、正面から否定できないほど世界の共感をよび、平和共存への方向は誰の目にも明白になってきた。

こういう国際情勢の中で、日本では、世界大会、母親大会では安保問題が広く論議をよびおこし、八・六統一行動などが組織されていく中で、「入りにくい」といわれていた安保改定問題がヴェトナム賠償の理不尽な強行、安保改定の内容が明らかにされるにつれて徐々にではあるが下部に浸透していく過程が進行していた。そしてこの過程と同時に、一方では、マス・コミは総力をあげてイデオロギー攻撃をかけ、たたかいの方向を見失わせようとしていた。このとき、われわれに必要なことは、行動を通じて、この攻勢をはねのけることであり、学生新聞は、それに強くはたらきかけることが必要であった。

常任委員会は、ここで、世界大会の総括も含めて、秋のたたかいの展望を明らかにし、さらに“不均等”な発展をしている支部活動を前進させるため、支部長会議の開催を決定し、九月中旬、それはひらかれた。支部長会議は、世界大会共同デスクの討論をふまえた上で、その総括を行ない、安保闘争の中で学生新聞がいかに闘うかを討論した。この内容はクロニクルで全国化されたが、参加支部が少なかったため(東京、関西、中部、東北ブロック)支部活動の不均等な発展を是正するという点では不充分なものとならざるをえなかった。

九月の支部長会議から十六全委までの常任委員会の活動は、政治意識調査の質問項目作成、「安保改定阻止国民運動第二回全国代表者会議」「沖縄問題こんだん会」その他の組織的対外活動などに費やされ、日常活動は不充分であった。これについては、常任委員会は自己批判しなければならない。また、全学新執筆者グループは、大会の決定に従って着手されたが、現在までのところ、全国的に結成するには至っていない。執筆者グループの意義については、ここでくり返すまでもないが、現在のように連盟通信掲載の論文を転載した場合でさえも、掲載紙が執筆者にほとんど送付されていないという状況をあらためなければ、スムースには発足させることは困難である。

この期間の学生新聞のたたかいは、さきにふれた世界大会のほかには、中心的に安保問題で占められた。この時期の安保のとり上げ方は、大部分がニュースで闘争の状況を報道することが中心であり、一部の新聞が、安保の背景、本質等について解説を行なう、といったところで、具体的な〇〇行動に参加しようという呼びかけも、闘争の展望を明確に出し、マス・コミのキャンペーンに直接反撃するものがほとんどなかったということのため、その力を弱めている。

ところで、とくに賞讃すべき学新のたたかいは、伊勢湾台風に際しての名古屋大新聞、岐阜大新聞をあげなければならない。両新聞はともに、内部に何人かの被災者を出しながらも被害の実相を号外で訴え、県学連と協力して救援活動にあたった。われわれは、これらの活動に対して、ここで敬意を表したい。

一方、常任委員会は名大新聞の要請によって全国に救援カンパを訴えた。その具体的な集計はわからないが、常任委員会の知っている範囲でも都内のいくつかの学新がこれに応えた。

(五)

全学新第十六回全国委員会は、安保改定に反対する闘いが飛躍的に高揚をみせた十一月二十七日から仙台でひらかれた。

岸政府は、安保改定をめぐって自民党内の工作を一応完了し、それに全政治生命をかけるとともに、社会党から分裂した民社党に期待をかけ、一方、これに対して国民のたたかいは、七次にわたる統一行動のつみかさねを中心にして、着々と前進し、第八次統一行動=十一月二十七日の爆発の準備をすすめていた。

こういう状況の中で、この全国委員会は、第一に、それ以後いかに安保闘争をたたかうか、学生運動の特別教宣部隊である学生新聞は、どう闘う必要があるのか、という点を明らかにする任務をもっていたし、第二にいまだに根強く存在する学新のセクト主義(アジビラ新聞など)を克服する途、そして学生新聞のこれまでよく必要性がさけばれたにもかかわらず、いまだ明らかにされていなかったイデオロギー闘争の課題について究明することであった。これらの課題は、完全に十分とはいえないまでも、基本的にはたされた。

十一月二十七日のたたかいが、異常な興奮状態を全国委員会にまきおこした中で、安保討論は行なわれた。そして討議は、二十七日のたたかいが安保闘争の新しい展望をきりひらいたこと、統一行動を強化し、生産点闘争を中心とした闘いが安保闘争の勝利をかちとること、を確認し、学生新聞は、その全機能をフルに動員して闘い、弾圧にも断固反撃することを決定した。

一方、学生新聞運動に対する報告は、それまで、全学新で討議された編集理論を整理するとともに学生運動の検討の部分とも関連して、学生の意識状態を分析し、学生新聞の基本的なイデオロギー闘争上の立場として(1)“片隅の幸福論”の打破、(2)“保守的民主主義と合法思想”の克服、(3)大衆の状況を忘れた一面的思考方法の打破と規定し、これはイデオロギー闘争の重点として決定された。この規定は、いまだ不充分なものであり、今大会でも、イデオロギー闘争の課題については、さらに討議する必要があるが、十三全委、十五全委で出された編集理論が十分に全ての学新編集者に明らかにされていない(これは、十六全委の討議をみても明白である)状況では、まさに必要なことだった。 文化問題の討論は、常任委員会からの問題提起が非常に抽象的なものであったため、全く散漫であった。文化問題については、これまでもつねに重要性が指摘されたにもかかわらず、全体としていまだ明確な形でわれわれにつかまれていない問題であり、今後、さらに精力的に研究すべき課題としてのこされている。

十三全委の欠陥は、さらに、政治宣伝の重点が安保闘争一つにしぼられたことである。中心が安保闘争であることに疑問の余地はないが、全国委員会の方針は次の全国委員会までの方針である以上不十分なものといわなければならない。

(六)

八次統一行動は、それがそれまで蓄積されてきたエネルギーの爆発であり、岸政府に異常なまでのロウバイと打撃を与えた。そして、だからが故に、政府、自民党の全マス・コミを使って「神聖な国会」のキャンペーンをはる一方、デモ禁法をはじめとする弾圧にのりだし、それは全学連に集中した。従って、この時期の学生新聞の任務は、闘いの状況をヴィヴィドに報道することにより「国会突入」の政治的意義を全学生に理解させるとともに、その闘いが全戦線に与えた勝利への確信を全学生に浸透させ、その中で商業新聞のキャンペーンの本質をバクロし、第九次のたたかいをおしすゝめることによって弾圧をはねかえすことを全機能を通じて呼びかけることであった。常任委員会はこのような考えに従って闘争の速報を全国に流し、通達した。そして、全学連に対しては、学生運動の唯一の主体であり、それに対する弾圧は、見解の相違をのりこえて闘うべきだという立場から激励と連帯のあいさつを送った。この常任委員会の活動は、全く正当なものであった。

一方、第八次統一行動を報じた年末の学生新聞は、多くが常任委員会の通達の線にそって、その成果を高く評価するとともに、マス・コミのキャンペーンに反撃しているが、ごく一部にマス・コミのキャンペーンにのって、「国会突入」を否定的に評価するものもあった。これは、主に大衆的学生運動が、あまり盛んでない学新が多い。このことは、一面学生運動と学生新聞の密接な関係を示唆するとともに、常任委員会の指導性の重要を示している。

十六全委では、組織活動上の主要な課題として東京都支部の組織的強化が全員で確認されたが、組織活動のステップとして、十二・一〇にむけて共同デスクを組織した。共同デスクには地方からの編集者も含めて十数名が参加したが、運営上の不手際もあって、十分な成果をおさめえなかった。これから年末にかけて、常任委員会は東京都支部強化のために全面的なバック・アップを行なった。しかし、都支部の大会は成立せず、ほとんど成果をあげえなかった。都支部は、これまで歴史的に活動の蓄積がないこと、東京の学新は、各々孤立していても、ある程度の活動がやれることなど、いくつかの不利な条件があるが、しかし、学生新聞が層のコミュニケーションとして十分に機能するためには、統一的組織は不可欠である。この点の確認とその上にたった組織活動の路線の設定が都支部にも っとも要請されている。

安保改定反対の国民の声に圧倒され、慣例に反して出発前日まで予定を発表しないという態度をとりつつ、岸全権団が渡米、調印をたくらんだ時期、第十一次統一行動が闘われた。第十一次統一行動は、第八次以後とくに顕在化した「指導とエネルギーのギャップ」が全くぬぐいさられずに、濃厚に存在しており、他方には、全学連指導部の「羽田実力阻止」という極左方針が存在していた。こういう時点で、一月一四日の全国代表者会議で、常任委員会は七大学自治会と共同して、羽田に統一的な抗議代表団を送ることを主張する緊急動議を提出した。これは、当然、羽田で大衆的デモンストレーションが行われるべきときであるが、時間的にも、この時点では無理だったのでこういう形で提出したものである。これは、結局、多くの地方代表の支持があったにもかかわらず非民主的議事運営により幹事団体会議で否決されたが、その正しさは、いま、確認できる。

一・一六闘争では、マス・コミは、闘いの中心部隊の姿を意識的にさえぎり、全学連の羽田闘争だけをセンセーショナルにとりあげたが、常任委員会は、そのような攻勢に対し、羽田にのみ目をうばわれることなく、全戦闘部隊の闘いを明らかにすることを呼びかけたが、これは、学生新聞紙上で不十分にしか生かされず、羽田のみをとりあげるという傾向が存在した。

一月末から学年末にかけては、常任委員会の活動は、試験期をひかえていたとはいえ、不充分であった。この期間の常任委員会の活動は主に意識調査の集計であった。意識調査の集計は、常任委員会の指定通りに結果を報告した学新がわずか二、三だけであったので、その整理の大部分を書記局で行なうことになったのである。

学生の政治意識調査は、いわゆる「戦後世代」がほとんどを占める現在の学生層の中で、その意識を全国的規模で調査したのははじめてであり、学生運動にも、また学生新聞の紙面の闘争にも大きな示唆を与えるものである。

この結果はすでに連盟通信で全国に流されているので、ここではふれないが、この調査の過程でのいくつかの点にふれよう。この調査が、八十数学新参加のもとに行なわれ、そのうち二十六学新がまがりなりにも中央に集計(実数つき)を送ってきた。当初、常任委員会の予定では、多くて五〇学新としていたのだが、意外に多かったため、とくに財政的な危機をまねいた。これは、某新聞社の援助である程度救われたが、その他、常任委員会が、このような調査に不なれであったため、この調査に多大の時間をさかざるをえなくなり、その他の活動に、ある程度の影響を与えた。そして、集計の仕事は、五月までかかったのである。要するに、十分に計画的でなかったということであり、この点について常任委員会は自己批判しなければならない。

意識調査を行なった学新の紙面では、全体として、常任委員会の当初の警告にもかかわらず、客観主義的色彩が濃厚であった。われわれは、この調査結果を評論家的に解説するだけでは不充分である。学生の意識の中のギャップ、いわゆる意識と行動のギャップなどを克服する方向、変革のエネルギーの所在とその前進の方向を明らかにすることこそが、われわれには必要なのである。

日本資本主義がその帝国主義的復活をとげる過程において、岸内閣が安保改定を軸に体制を強化していく一方、昨年以来激しくたたかわれた安保闘争を総括し、批准段階をいかにたたかうかという方針を決定するために全学連第十五回大会が三月十六日から東京でひらかれた。

常任委員会は全国の学生新聞編集者に呼びかけて全学連大会に向けての共同デスクを組織した。ここで非常にいかんに思われることは大会実行委員側が組織間のとりきめを一方的に破棄し、学生新聞編集者の取材制限を行なったことである。

大会前日、全学新代表の中原、北川が全学連代表の都学連永目執行委員に会見した際、全学連側は重要な大会であるから学生新聞編集者を入場させるわけにはいかぬと記者証交付を拒絶したので、全学新代表は取材活動の保障を要求して帰った。大会当日、再び安達委員長が全学連唐牛委員長に会って、学生新聞編集者三〇名の入場許可の承認をえた。しかしその数時間後に、とりきめは、全学連側によって無通告で一方的に破られ、取材活動は制限されるに至ったのである。

これに対して常任委員会は、これらの取材制限に強く抗議の意を表明した。

共同デスクには全国の学生新聞編集者は約七十名が参加したが、常任委員会は、この方針を、報道は事実のみをもってすること、まず取材活動を優先させることと規定した。大会会場が二つにわかれたことと「大会」がそれ自身課せられた任務を果たしていなかったこととによって、総括会議の出席者も参加者の三分の一にとどまり、十分なものといえなかった。しかし連盟通信四月一日号に掲載した全学連第十五「大会」の報告に関する通達は、全学連に対する組織的な抗争が渦巻く情勢を考慮した適切なものであったことはここで確認できる。

(七)

安保闘争は批准段階に入り、国会審議の中で黒いジェット機、私設海軍問題などの事実が明らかにされ、新安保の危険性が明確化する中で、調印段階にあらわれた指導の未熟さをもちつつ、戦線の整備はすすみ、最終の段階に入った。こういう中で、常任委員会は、十七全委の任務の中心を、それまでの安保闘争の総括と学生運動のたたかいを検討すること??とくに統一行動の発展の中で検討すること、そして、安保闘争の展望を明らかにすること、と規定した。

十七全委は四月末岐阜でひらかれた。

十七全委は“統一への方向と学生運動”という議案を中心とし、総括の中でも安保闘争について討論を行なった。討論は、これまでの闘争の中での統一行動の発展を高く評価し、それを推進することが、今後の運動に決定的に重要であり、国民会議の一定の弱点もこのことによって克服しなければならない、という多数の見解と、国民会議の弱さを鋭く批判して、指導部の裏切りを糾弾し、それに対して反幹部闘争が必要だ、という見解が対立した。前者は、現全学連中央執行委員会の闘争に批判的であり、後者は、それを一応是認する。十七全委のこの討議は、直接採決はしなかったけれども、それ以後の学生新聞のたたかいに大きな影響を与えた。そして、さきにあげた任務をその点で基本的に果した、といえる。

さらに十七全委は、十六全委で確認された学生新聞運動の原則に照らして、それ以後の学生新聞を分析した。この点の討論は不充分にしかたたかわさなかったが、総括の中で不十分な点をある程度おぎなった。

十七全委で弱かったことは、総括が不十分だったことであり、討論でも、具体的な活動よりも、安保闘争の問題に焦点があてられた。安保闘争の問題が、総括から捨象することができないのは当然だが、やはり、われわれ学生新聞とその組織のたたかいが討論の中心とされるべきであった。

十七全委でとくに注目すべき確認は、常任委員会の体制についてである。全国的執行機関が、東京のみで選出されていること自体、奇妙なことであるが、とくに現在のように東京支部が弱体化している場合には、東京の弱さが、すぐ全学新全体の弱さに発展する可能性を内包している。さらに、地方での創造的活動を中央に吸収して全国化し、逆にまた常任委員会の指導を地方に強化するために、全国から常任委員を選出するよう準備することを十七全委は決定した。ただし、この点は、かりにそのようになったとしても、このことによって、東京都支部の問題をぼかすことはできない。東京都支部は、常任委員が全国から選出されたとしても、その活動は支部活動の中心とならなければならないのであり、書記局員は、東京から出さなければならないのである。

(八)

四月からの安保闘争は、文字通りの最終段階であり、決戦期であった。衆院安保特別委における審議は、それがすすめばすすむほど不可解になるという奇妙な状況を生み出し、岸・自民党は、国会会期の関係もあって、五月はじめから、強行突破をねらっていた。そして、こういう中で国民の疑惑はますます深まり、安保闘争は、国民会議指導部に大きな問題を含みつつも、請願運動という形態で戦力の結集をすすめていた。四月、休み明けの学生新聞は、新入生に安保問題の本質を明らかにし、行動へたちあがることを呼びかけた。一方、四月下旬から五月へかけては、たたかいの状況をヴィヴィドに報道するとともに、国民会議の戦術が、大衆的エネルギーをくみあげるのに不十分な点を強く批判する見解が多数の学新にあらわれた。この批判も、主に国民会議を統一行動の中心ということを確認し、これを育成することを主張する立場からのものが多く(東北大、大阪女子大、茨城大など)、十七全委の討論が、これらの主張に一定の影響を与えたことは容易に看取される。

五月十九日の自民党の暴挙の後、一部の学新に敗北主義があらわれたが、この時点ではむしろ「敗北の確認」ではなく、追撃の呼びかけが必要だったのであり、そういう内容の常任委員会通達は全く正しいものであった。そしてほとんどが、これを「ファッショ的」なものと強く抗議すると同時に、安保粉砕、民主主義擁護のために学生が立ち上ることを呼びかけている。

全体として、この期間のたたかいについては、部分的に左右の日和見主義、敗北主義が散見されたほか、学生新聞の機能をイカンなく発揮したといえる。とくに六月十二日前後の猫の目のように変転する情勢の中で、多くの学生新聞が、タブロイド版、ガリ版などの号外を発行し、この期間ほど学生新聞が機能性を発揮したのは、あまりみあたらないほどである。

とくに、ここで四月以後の安保闘争の中で、神奈川大新聞、工学院大新聞など、自治会がその機能を果していない学校で、新聞が大衆動員の先頭にたってたたかった。もちろん学生新聞サークルの主要な任務は、そのようなことにあるのではないが、一時的には、このような闘いも必要であり、その意味でこれらの新聞会の活動は高く評価できるものである。

また、東京都三多摩ブロック、お茶大=教育大=理科大=法政大、中部支部の共同新聞なども、内容にまだ不十分な点はあるにしても、評価される必要がある。

このような輝かしい学生新聞のたたかいに比して、この期間の全学新中央の活動は全く不充分だった点について常任委員会は自己批判しなければならない。この間、数回の通達、連通速報などを出し、その内容については、われわれは正しいと考えるが、不充分な活動は各常任委員が単位学新のたたかいにまい没する傾向があったこと、財政的事情などに原因がある。

(九)

この一年間のわれわれの活動は、十分満足できるものとはいえないが、昨年にまして、その機能を発揮し、基本的に正しい路線を歩んできた、といえる。

この一年間、われわれは、とくに学生新聞のイデオロギー闘争の内容について精力的にクロニクルや、全国委員会で討論を行なった。これは、いまだ一定の結論がでている、ということではないが、政治意識調査の分析ともからみ、今十三大会でさらに論議さるべき課題である。

昨年末から、東外大、横国大と相ついで自治会からの編集権侵害がおこったが、われわれは、編集権の絶対性を明らかにした十三全委の決定をここで再確認するとともに、編集権の侵害がいかなる組織からのものであろうと、断固排除されなければならないと宣言する。

安保闘争での学新の大きな役割については、さきにも述べたが、こういう中で、一部の女子大などごくわずかを除いては、それまで政治問題にふれなかった学新も積極的に発言するようになっている。学園の民主化闘争に大きな役割を果した関大新聞のたたかいも、高く評価される。

この一年間に正式に加盟した学新は[2字空白]学新であり、連盟費滞納による除名を除いて、現在、加盟学新は[5字空白]学新であり、この他に、支部段階まで加盟申請しているのも数学新ある。

これまであげた数々の成果をわれわれは確認したうえで、欠陥や不十分な点について、ひぼうや中傷でなく、建設的な相互批判、自己批判を展開して、学生新聞とその組織の発展の方向を明らかにしていかなければならない。

本大会は、この一年の豊富な経験を総括する中で、教訓をひきだし、今後の活動の糧とし、イデオロギー闘争の内容についてさらに討論を深め、今後の情勢の展望も含めた情勢の分析を行って実践的方針を明らかにし、その組織的保障をつくり出さなければならない。われわれは、平和と民主主義、よりよき学生生活と社会進歩のたたかいの有力な担い手となり、それに寄与しうるであろう。