[解題]

1958年という年は、全学連において、主流、反主流の対立が徐々に明確な形をとりつつあった時期である。そのような状況の反映がこの議案書にも見て取れ、興味深いものがある。当時は学生戦線の分裂が固定化していたわけではないが、反主流派的な全学新執行部と全学連主流派とはすでに冷たい関係にあったようで、「全学連書記局メンバーとの協議会を設けることについて全学連に申し入れ、毎週木曜日に、意見、資料交換、およびその他の協力のための会合を開くことに意見の一致を見たが前後三回にわたって無駄足を運び、更に十二月二十六日にも時間を空費した結果、ついに立ち消えになった」などの記述は苦笑させるものがある。

1958年という年は、全学連において、主流、反主流の対立が徐々に明確な形をとりつつあった時期である。そのような状況の反映がこの議案書にも見て取れ、興味深いものがある。当時は学生戦線の分裂が固定化していたわけではないが、反主流派的な全学新執行部と全学連主流派とはすでに冷たい関係にあったようで、「全学連書記局メンバーとの協議会を設けることについて全学連に申し入れ、毎週木曜日に、意見、資料交換、およびその他の協力のための会合を開くことに意見の一致を見たが前後三回にわたって無駄足を運び、更に十二月二十六日にも時間を空費した結果、ついに立ち消えになった」などの記述は苦笑させるものがある。

なお、文中「連通」とは「連盟通信」のことで、全学新執行部から加盟学新に配布されていた不定期刊のパンフレット(B5版横位置)である。「連盟通信」は現在1冊も現存しないと思われるが、どこかに保管、保存している大学新聞会があるだろうか。

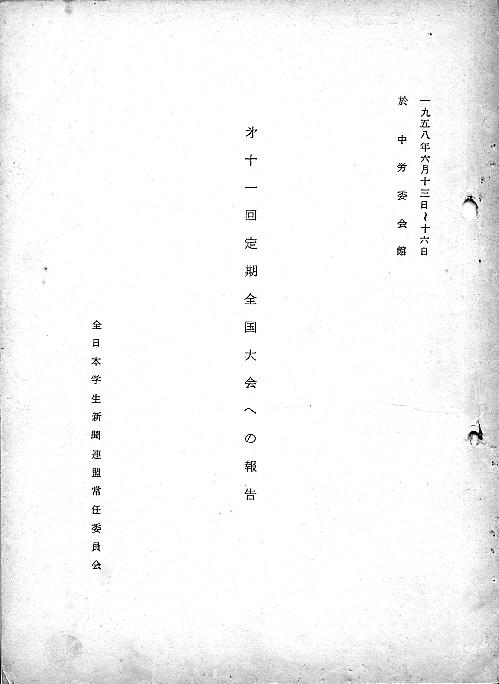

[議案書・総括報告表紙]

一九五八年六月十三日?十六日

於 中労委会館

第十一回定期全国大会への報告

全日本学生新聞連盟常任委員会

[議案書・総括報告本文]

総括報告

まえおき

☆ ☆ ☆

ドイツの詩人よ うたいたゝえよ

ドイツの自由を きみの歌こそ

われらの心をとらえ動かし

マルセイエーズの調べさながら

われらを行為へ駆り立てよ

ロッテひとりに胸を燃やした

ヴェルテルのようにもはや嘆くな

合図の鐘がどうして鳴るか

それを民衆に告げねばならぬ

匕首を語れ 剣を語れ

もはや ひよわい笛をふくな

牧歌のこゝろを棄て去れ

祖国の大喇叭となれ

吹け 鳴らせ とゞろけ ころせ

吹け 鳴らせ とゞろけ 日ごろ

圧制の最後の者が逃げ失せるまで

たゞその方向にのみ歌え

しかし きみの詩はできるだけ

誰にも通ずるようにせよ (シラー)

学友諸君!日本の学生新聞運動七〇年の歴史の先端に立って、われわれは、いまこの一年間の総括を行い、そして全学新の九年目を更に輝かしいものにしようと思っている。

われわれにとって、残念ながら、戦前の学生新聞運動の歴史は、霧に包まれ、僅かに、暗い谷間への傾斜を身を挺して防ぎ、そして最後の発刊停止まで、反戦の主張と真実の伝達を続けたいくつかの逸話を伝え聞くのみである。

六大学新聞連盟などの学生新聞組織の資料もなく、戦前の大学新聞連盟、および関西学生新聞連盟、それらを母体として一九四九年九月発足した現在の全日本学生新聞連盟との断絶はあまりにも大きい。

しかし、戦後の学生新聞運動、なかんずく全学新の誕生とその後の発展が、戦前の反戦自由の旗を掲げた学生新聞の血みどろな闘いを継承したものであることに疑問の余地はない。

五一年の第三回大会は、平和擁護闘争の意義を確認し、五二年に襲った「高揚の中の沈滞」に要請された同年末の臨時全国大会は指導性大衆性論争を開始した。五四年の第七回大会、五五年の第八回大会と下るにつれて論争は正しく処理されず、「中心的任務と学生生活の多様性の正しい結合」は「あれもこれも」「愛され親しまれる」へとすり変えられて行った。

これを学生運動の進展の中で考えると、まず結成は、イールズがレッドパージ声明を新潟大学で、はじめて発した直後であり、平和擁護闘争の意義を確認した第三回大会は、朝鮮戦争開始後一年、「わが友に告げん」とした東大の学友十六名が軍事裁判にかけられ、反戦学生同盟の第一回全国協議会が開かれ、全面講和要求の闘争が進展している最中であり、五二年の臨時大会は、全学連第五回大会が武井委員長らを追放し、学生運動が層の運動としての生命を放棄して先進分子を農村へ投入した時期である。

そして、五四年から五五年へ、カンパニヤ主義、フェスティバル主義の横行から、ついに、一九五五年九月の全学連七中委は、「活動家よ、学園に帰れ、クラスに帰れ」と呼びかけ、都学連、関西学連などの解散を見るにいたったのである。

概観しただけでも、いかに学生運動全体の消長に、学生新聞運動が影響し、影響されていたかを知ることができる。

五五年の第八回大会では、「読まれるためには、再軍備反対などというスローガンは削らなければならない」という意見さえ出るにいたった。これは孤立したけれども、「現在のような発想法からすれば、この意見を一貫性のあるものとして、認めなければならない」という反省が、十分に処理されることのないまゝに、福岡で、十二月初め、第八回全国委員会が持たれて、「論説の組み方は?」とか「質屋の広告は入れてもよいものか?」といった微視的な討論が闘わされた。すべての結論は「もっと話し合おう」だった。

八全委は、五十日後の授業料闘争、そして、四、五月の大闘争を予測もしなかったのである。しかし、十二月から五六年一月にかけて、いくつかの学生新聞が「学生運動の再検討」をはじめ、「学生運動の歴史」を探りはじめ、「授業料闘争に立ちあがれ」と呼びかけ、「苦しいからではダメだ」と授業料値上げを論評し出した。東大学生新聞の「新しい学生運動よ起れ」のキャンペイン、それに続いて、同紙と東大教養学部新聞との論争が起り、また、中村光男君(現社学同委員長)の「歌と踊りの愚民政策」は連通で流されて多数の学新が転載し、論争を全国化した。

常任委員会は、クロニクルで「学新の任務を検討せよ」と呼びかけて、第九回全国委員会の成功を準備した。

こうして一九五六年四月、九全委が開かれた。当時の学新の一般的現状を「無理論、無方針の、完全な沈滞であり、政治的、社会的発言を喪失して、ただ読まれることを目的とするかのような」状態である、とした。学生層の持つ先進的なエネルギーを評価し、学生運動、学生新聞の基本的任務を明確にした。

すなわち「学生新聞は、その真実のペンを武器として、その紙面を通じて、平和と人間性の擁護、日本の完全独立の達成、民主々義の擁護、学問、科学、文化の発展、育成、教育制度と勉学条件の改善、向上、国際連帯の強化を目標とするものでなければならない。以上の諸問題を取り上げ、本質を解明する努力と共に、学生運動の方針や形態に関する建設的な批判を行う役割があると考える。そして、われわれ学生新聞は言論の自由を守りぬき、真実を報道することによって、平和を守る側の積極的な働き手となることであろう」と述べた。

これは、当時の小選挙区制、教育三法などの反動攻勢、打ち続くアメリカの水爆実験の最中、四、五月の学生運動の高揚が、反動立法を粉砕するまでの力を発揮する中で、学生新聞の果すべき役割を明確にした点、まさに歴史的な意義を持った。

第九回大会もまた、この九全委の方針を引き継ぎつゝ、九全委が、学新の「行為」に重点を置いたのに対して、「読者対象」に重点を置いて任務提起を行ったが、その現象学的発想法は、抽象的、非現実的な討論を引き起こし、十分な成果を収め得なかった。そして、一年後の第十回大会が指摘しているように、「五三年前のセクト的偏向と、それ以後の経済主義的偏向の統一的克服という姿で問題が把握されなかった。」

さらに、この大会を組織論、常任委員会の任務、学新の統一行動が十分に把握されなかったことは、その後の活動をバラバラにする「自由主義」を招き「統一するのは会議の時だけ」という憂うべき非組織性が全学新内にはびこり、砂川における無原則的取材となってあらわれ、十大会の混乱と、沈滞に集約された。

この間、香村書記長のAA学生会議、世界学生大会派遣は、その後の国際活動の礎を築いた。

一、第十回大会の歴史的意義

第十回大会は、全学新結成以来、八年の運動を概観しつゝ、「・・・われわれ学生新聞はこの強力な組織を通じて権威に屈することなく、絶えず社会正義に立脚し、自由と平和のために真実を報道することこそ、われわれに課せられた栄光ある任務であることを確認し、輝かしき未来の担い手としてのほこりをもって前進すること」を宣言した結成大会の精神を継承し、発展させることが絶対に必要である、と判断した。

これは正しかったか。そうだ、正しかったのだ。それは、第十回大会の置かれた状況をふり返るまでもなく、つまり、普遍的に正しいのである。

では、第十回大会は、この普遍的正しさを具体化し発展させたか。すなわち、歴史的に、正しかったか、その時の情勢を顧みるならば、基本方針において基本的に正しかったといえる。しかし、基本方針において基本的に正しかった、ということで、多くの誤りや不十分さを見逃すことはできない。そうすることが、基本的な正しさをまで歪めてしまうものであることを、われわれは歴史的に経験しているのである。

では、第十回大会の歴史的な状況とは、どんなものだったのか。

その前年起った、英仏のスエズ侵略、ポーランド、ハンガリー暴動のあとの特殊的に緊張した流動的な情勢にあって、それと、英仏帝国主義の失墜に便乗したアメリカ帝国主義者の「干渉宣言」アイクドクトリン発表後の世界の一隅に、そして、米英ソの核実験と、その灰の降る下にわれわれは位置していた。

しかし、その前に、われわれは、社会主義が世界的な体制になり、植民地体制の決定的な崩壊が迫り、一面において民主々義の勝利であった第二次大戦のあと、すべての資本主義国の人々が、民主主義の勝利を更に拡大するよう、政府に要求し、その運動と組織があり、戦争と反動の政策を遮ぎる巨大な勢力がますます巨大になる、その中にわれわれは位置していた。

その時、資本主義経済の不均等発展は、ますます進み、成長は鈍化し、その後の景気後退と、深刻な不況を予想させていた。

この中で日本の学生運動は、五月十七日の「原子戦争準備反対全日本学生総決起デー」への結集に見られるような高揚によって、世界の平和世論を更に広汎に意識化させ、第三回原水爆禁止世界大会を成功に導く基礎を作った。私学協、夜学連は全学連と組織的統一行動を展開し、学生戦線の統一に顕著な萌芽が見られた。

この中で第十回大会は、討論の末、次のような基本方針を得た。

1.原子戦争準備に反対し、米英ソ三国が核実験即時禁止協定を締結することを要求するために

2.岸政府の意図する憲法改悪、再軍備政策に反対し、反動化に抗して民主的権利を擁護するために

3.岸政府の反動文教政策に反対して民主的教育を守るために

4.学生生活の擁護のために

5.学生運動発展のために

6.学問文化の創造的発展のために

7.原論、思想、学問の自由を守るために

8.学生新聞の向上のために

9.学生新聞の統一と、連盟の組織的強化のために

この基本方針は、その時の客観情勢の中で正しいものであったことは確かであった。

この大会での成果の第一はまず「平和共存」の理論的根拠をめぐって論争が展開され、「平和共存」を超歴史的に「二元的価値の併存」として把握する意見に対する批判が集中し、「平和共存」を歴史的に把握することの重要性が強調されたことは、十三全委における「平和共存」論争の下準備となった。

更にまた十回大会は、全学新の歴史を総括的に検討し、その継承をこゝろみた。その上にたって、全学新の活動の評価と方向をさし示したのであった。

われわれが活動の総括と評価を行う場合、その歴史的な評価なしには考えられないことであり、大会は比較的多くこの部分についての系統的な討議を行った。

第三に大会は十全委において決定した組織の整備を検討し、その正しさをあきらかにした。十全委から十大会にかけて、地方支部が全学新の下部組織として結成され、全学新組織の質的内容を高める努力がつゞけられた。

大会はこの意義を正しく評価し、このうらづけとなるような規約改正を全面的に行った。そして“平和と民主々義を守る”学生新聞の目的を明確に規約の前面にうちだした。

この組織原則の貫徹化は、十二全委直前の中央の弱体化、無力化の時にも、たちあがるだけのパック・ボーンとなったのである。

第四に大会は編集理論の高度化をめざしての努力を行った。政治経済、文化の二つの分科会が設けられ、純粋にこれらの問題の討議を行った。これは、その後の活動にも正しく継承され、十三全委、十一回大会と、いずれも学生新聞研究集会の型で発展した。

学新内部での理論闘争のために、これらは大きな意義をもつものである。

これらを成果として挙げながら、その後、一年間の運動を通じて見出された同大会の欠陥をいくつか指摘しなければならない。

第一に、欠陥として挙げなければならないのは、まさにそれまでの総括において、「欠陥」が十分に出されていないことである。

常任委員の中に、公の場所で「全学新は重大な危機に直面している」と述べている者があり、京大学生新聞が「いや、危機は慢性化している」と述べるような状況の中で、当時の常任委員会は、なんら、それに対する事実と、実践提起による解答を行っていないのである。

組織は生気を失い、「大会はどんな意義をもっているのか」(クロ37参照)と言われ、新常任委員会を委員長なしで発足させたのに議場は、前山広告社問題で混乱さえしたのである。これは総括が正しく厳密に行われなかった証拠である。砂川共同デスクに関するような総括が全体を貫くべきであった。

第二に、情勢分析が簡単なこともあるが、富山大代議員の指摘したように現象的であるとの批難を免れず、その基本的な正しさと方針の関連が明確でなかった。

第三に、基本方針のみが提出されて学生新聞の全体的な活動方針や、常任委員会に対する任務提起が行われなかった。すべてが「自発性」に委ねられたために、十二全委までの無原則的活動と組織弱化を招いた。

第四に、学生新聞の向上を謳いながら、大会は学新編集理論の発展にほとんど貢献しなかった。

結論的に言うと、第十回大会は、当時の情勢にあって、学生新聞運動の発展に諮する歴史的任務に十分には応えなかった。

われわれは、基本的正しさということを基本方針の基本的正しさに求めることはできない。

ほんとうの基本的正しさとは、情勢分析から基本方針、活動方針、組織方針を貫く基本的正しさである。

たゞ、念のために言っておかなければならないが、こうした欠陥を持ちながらも、その後の常任委員会に指導性が十分であったら原則を発展させ、具体化し、欠陥を克服できたであろうことは、この大会が、その精神において、学生新聞の輝かしい伝統を継ぎ、平和擁護を第一義的である、としたことによって明らかである。

二、第十回大会より十二全委まで(五七年六月?十一月)

ほとんど全ての学生新聞は、十回大会で明かにされた我々の任務を明確に意識して出されていた。しかし、“学生新聞の闘い”に関して、大会が原則論に終始していたため、それを紙面に消化しきれない傾向が一般に存在した。

そして、小集団への逃げこみ新聞が依然として存在する一方、“闘い”の内容を矮小化し、単なる押しつけ、煽動を行うアジ・ビラ的傾向に陥る新聞も多くみられ、それは学生層の把握を軽視する学生運動全体の風潮によって拍車をかけられた。そこから更に、逆に新聞が“闘う”こと自体に疑問を持つ傾向も発生していた。

全学新常任委員会は、それらの個々の学生新聞の闘いを指導し、組織する力を持っていなかった。1.十回大会が原則論に終始したこと、2.政治的統一的組織としての全学新の組織がほとんど実践的に把握されていなかったこと、3.常任委員会が弱体であったこと、等の理由により、中央は全国の学生新聞の力量の結集の上に立った指導性を持つことが出来なかった。

ソヴィエト共産党の、モロトフ、マレンコフ等四首脳の解任、続く八月のICBMの完成、十月の人工衛星打ち上げの成功。??この期間は、ソヴィエト社会主義連邦の偉大な前進が、今や揺るぎのない事実として証明され、世界史のイニシァティヴがその手に確立されつつあった時期である。

NATO諸国は、自らの威信のこの完全なる失墜をとり戻し、いよいよ現実性を増した平和共存の芽自体をたたきつぶすための心配の努力を続けた。その意図は、海外基地網の整備、その核武装化等、一つ一つ実現していった。しかし、同時に、平和を求める国民の声はいよいよ増大し、戦争政策を内側から追いつめ、そしてそれがソヴィエトの平和外交政策、および平和と独立めざす後進諸国民の要求と一つになって、軍縮と核実験停止実現の可能性をますます前進させたこともこの期間の重要な特徴である。

このような世界史の流れに逆らい、岸首相は六月に渡米し、アメリカの新原子戦略体制により強力に日本を組みこもうとした。

六月[2字空白]日、全学連は第十回大会を開き、平和擁護を我々の第一義的任務として再び提起している。

それに基き、全学連が先ずとりくんだのは、この岸渡米に反対する闘いであった。六月の砂川基地闘争、那覇市議会での瀬長市長不信任案可決に続く市会解散、選挙にむけての闘い、全日本の学生は、これらを「日本および沖縄の原水爆基地化に反対する」という正しいスローガンの下に闘った。

学生新聞も、日米会談以後、いよいよ反平和、反民主主義的色彩を露骨に打ち出してきた岸政府に対決する論陣をはった。

全学新は、特に砂川闘争には共同デスクを組んだ。

そこでの取材方針討論、および毎夕の総括は必ずしも十分とは言えず、しかも十分に取材活動に反映されたとは言えその理由については第三回原水爆禁止世界大会の共同デスク項で述べる。しかし、砂川闘争を情勢の中で正しく位置づけ、学生運動の一翼として自己を確認し、無原則的取材に陥ることを防いだことは一応の成果だったと言えよう。

第三回原水爆禁止世界大会は、世界の平和愛好諸国民の一つの結節点であった。

[この部分に同一語句の重複があるので削除]大会はストロンチズムを脱皮し、原水爆実験を原子戦争準備の一環として把え、全世界の人々に闘いの方向を指し示した。大会は、原子戦争準備に、全世界の平和勢力は断固闘いを挑むことを明かにし、秋の国連総会にむけて共同行動日をもうけることをきめた。

世界大会に結集した広範な層にこの正しい方針が受け入れられるために、五・一七を「原子戦争準備反対」で闘い、更に全学連十回大会で当面の平和擁護闘争の内容を明かにした日本の学生は、世界大会の準備期間中に、また、大会の討論に於て、精力的な活動を展開した。

世界大会に関しては、ほとんど全ての学新が、かなり突っこんだとり上げ方を見せていた。これは世界大会の成果を全学生に浸透させ、更には秋の行動に具えるのに大きな力となった。

全学新は、七月初頭からその意義の徹底化をはかると同時に準備状況を各学新に伝え、また共同デスクの体制を整えた。世界大会共同デスクに参加したのは、機関紙協会、総評傘下各組合機関紙、各平和団体機関紙、および全学新であったが、統制をとって系統的に取材に当ったのは全学新のみであり、毎日の大会ニュースはほとんどその単独の力により出された。

大会の階層別会議、および分会は二十以上もの会場に分かれて行われたため、組織的取材の行われた意義は非常に大きいものがある。参加学新は、一、二をのぞいては共同デスクの一員として行動した。

大会に先立つ共同デスク会議では、大会の意義は正しく把握された。しかし、その把握の上に立つこの取材活動についての討論は殆ど行われなかった。そのため、共同デスクを、大会成功のための活動の一つと捕えながらも、単なる取材に終る傾向から抜け出せなかった。

これは、大会の問題点の所在を捕えておらず、それを克服する方向での発展を共同デスク参加者が明確にし得なかったこと、にももちろん問題があるが、“闘い”の原則のみで、学生新聞の闘いの内容を明かにし得なかったこの期間の学生新聞運動の弱点をそのまゝ反映していたとも言える。

しかし、大会後の総括会議では、大会の討議の過程で明かになった多くの問題点がかなり明確にまた鋭く指摘された。にもかゝわらず、多くの新聞の論調が、「東京宣言」の正しさのみの強調に終り、成果を一面的に羅列し、十一・一の意義を書き、「押しすゝめよう」と叫ぶに終ったのは、共同デスクの、また、それを[2字欠落]した常任委員会の指導性への信頼の問題でもあり、学生運動の欠陥をそのまゝ反映していたとも云えるであろう。「政治の場での対決にまで達していない人々」(法政)を多く含み右派の意識的合流の中でヘゲモニーを確立して東京宣言を実行していかねばならぬ困難さを指摘したのは数紙のみであった。

九月十七日、全学連は、世界大会で定められた国際共同行動デーに先がけ、国連総会の始まるその日に、大衆行動をおこした。そして十一・一が東京宣言が正しく貫いて実行されるよう呼びかけると共に、原水協内部でも根強い活動を続けた。学生新聞も、世界大会の総括、更に十一・一への準備を全学連の行動提起と有機的に結合させて行った。

十一・一に関しては、多くの学新がかなり充実した論陣をはり、砂川闘争、九・一七での不当逮捕および各地でひんぱつしたスパイ事件とも関連して世界大会総括ではあいまいにされていた岸政府との対決も大きく前面に押し出されてきた。特に国連での安保理当選、あいまいな軍縮提案等に関しては、商業紙の欺瞞性に対抗した内容のある論陣をはった。

全学連の、日本の平和勢力の中での役割は、この期間、より重要性をまして来たが、それにもかゝわらず、特に十一・一後、多くの学校で、執行部と学生との遊離、執行部の疲弊がめだって来た。各学生新聞は、現在の学生運動の基本的正しさを認め、共に闘ってきたが、各学園内におけるこのような現状に警鐘を打ちならし、その原因究明の中で、主に行動形態に目をむけた。五・一七の反省の中で、自治会役員、教授、一般学生の三者の意見を聴取、問題の究明をはかった法政大学新聞、十一・一のジグザグ・デモ中止を要請した東工大、スト中止を呼びかけた京都学園新聞等であるが、形態を単に形態の面のみで論じ、“一般学生の無関心”の増大の原因を、より根本的な情勢分析の面から究明する努力は専修、一橋でごく一面的に知られた以外では殆んどなされていなかった。

これは学生新聞理論面の弱さとして十大会の“平和共存論争”を日本の学生新聞が、自己の問題として正しく発展させることが出来なかったことを示している。このような、平和運動の理論、更には学生新聞の理論を向上させる活動は、全学新が知識の組織を行い得なかったためもあり、非常に低調であり、僅かに、学生新聞向上のための努力がクロニクルでの紙面批判を通じて行われていたにすぎない。七月末、副委員長山森大七郎君をフェスティバルに派遣したが、ひき続いて東欧に滞在させる予定をたてていた。しかし、滞在費の点でそれが不可能になり、山森君は十一月半ば帰国した。

山森君のフェスティバルおよび東欧訪問は、学生新聞にとって大きな収穫ではあったが、派遣活動が組織を強化する力では行われ得なかったこと、滞在費の見通しが甘く、又新旧常任委員の引継ぎが正しく行われなかった為に混乱を招いたことを反省する必要がある。地方支部は、十大会の組織原則に従って活動を続け、特に九州支部の活動、困難な条件の中で地道な歩みを続けた東北ブロック等は、しかし中央と支部との連絡は全く不充分であり、その成果も中央強化の支柱とはならなかった。だが、十二全委以後、全学新が立ち直り得たのには、蓄えられた地方支部のエネルギーが大きな力となっていたことを忘れてはならない。

三、第十二回全国委員会について

第十二回全国委員会は、委員長空席、各学新の非組織化、早大新聞脱退、「協議会への切り換え」論者の横行という、まさに全学新にとって最大の危機的状況の中で開かれたのであった。

十二全委は危機を乗り切った。

どうして危機が克服されたか、を見ることは、今後の発展にとっても必要なことであろう。

第一に十二全委は、危機そのものを正しく認識した。偽りで塗りかくすのではなく、真実をおそれず明らかにしたのである。

第二に、危機の根源を正しく把握した。まず具体的に指摘できるものから明らかにした。すなわち「全日本の学生新聞の力量が十分に結集していないこと、特に都内学新の力量が十分に結集されていないこと、常任委員が全国組織の活動家として定着されず、経験の継承が欠除したこと、結果として全国大会が原則論に終始したこと、常任委員会がその原則を具体的に発展させ得なかったこと。これらの結果として、財政の困難が生じたこと。プレスキャンペイン、共同デスクなどの学新統一行動の総括が十分に行われず、成果を伸ばし、欠陥を克服することができなかったこと。」などを挙げた。そして、根本的に「全学新が政治的統一組織としてその機能を明らかにし得ず、学生新聞の闘いを全国的に組織し得なかったこと」にあり、また「学生新聞がいかに平和を擁護しうるか、という具体的な実践内容についての見通しをすべての学生新聞が持っているとは決していえない。」と指摘した。

第三に、危機の克服が、その根源において行われなければならず、そうすることによって可能であることを明らかにしたのである。まず、学生新聞の政治的路線を明らかにし、「闘う学生新聞」が、学生運動の構成者、推進者であることを確認し、さらにそのために、統一的な理論と統一的な組織の重要性にまで言及した。その上に立って、より具体的に、プレスキャンペイン、共同デスク、共同記者会見などの運営の原則の確立、連通、クロニクルの強化などを提起し、組織論として、一元的組織の確立、支部の強化、都支部結成、財政確立などをうち出した。

こうした十二全委の経験は後に述べる十三全委の経験と合して、われわれに次のような発展のための原則を教えてくれる。

すなわち

(1)自らの事態を正しく客観的に判断しなければならない。

(2)成果と欠陥を研究し、明らかにし、欠陥は小手先でごまかすのではなくて、その根源を突きとめるべきである。

(3)嘘にのっかった権威より、真実をさらけ出す大胆さが必要である。

(4)政治方針の明確さと、具体的な実践内容の提起が常に必要である。

こうした原則は、もちろん十二全委の評価にあたっても適用されなければならない。

十二全委は、大げさではなく「全学新解体の危機」の中で拓かれ、明確な政治方針を設定し、学生新聞はどんな機能を発揮するのか、全学新常任委員会は、どんな内容の指導性を発揮すべきか、を、徹底的な自己批判と相互批判の上に設定して、この危機を乗り切った。この危機の克服こそ、何にも換え難く、十二全委の最大の歴史的意義であった。

十二全委は、一部の論者の「文化組織として再出発すべきだ」という主張に対して「組織の基本的要素として政治性、統一性を確立して行く[別紙(1)]可能なのだ」と正しく指摘した。[注 この部分別紙(1)挿入の指示があるが、別紙は所在不明。]

学生新聞が学生の利益を擁護し、平和と民主々義のために闘うことを改めて誓い合い、具体的な実践内容を提起した十二全委が解体主義から全学新を守り、学生新聞の行く先を指示し、学生戦線の一角を堅持したことについて、全国委員の諸君に感謝しなければならない。

同時に十二全委は、多くの課題を残した、それ以前に引き続く脆弱な基に立って、この路線を推し進めるぼう大なエネルギーが必要とされ、政治性の明確化によって、常任委員、全国委員のオルグによって各学新の方針の明確化を図る中で、という正しい決定があったけれども、技術的な解決をネグったために初動力の立ち遅れをもたらし、十二全委直後の組織活動の発展と、財政拡大とのギャプの直接の原因となった。

また、総括報告における、学生新聞は「学生運動の教宣特別部隊」であるという規定は「学生運動のことを教宣する」と誤解される表現上の単純さを持ち、本来、「学生運動における・・・」と言われるべきであった。この規定と関連して、十二全委は「学生運動の構成者、推進者としての学生新聞」の内容を不十分にしか行い得ず、ために、十三全委までの期間、いくつかの、読者を無視した政治新聞やアジビラ新聞を生み、一方で、十二全委に対する理由のない反撥を生み出した。

最後に、学生新聞の任務を一般的に、学生戦線全体の目標設定から、正しく導き出したが、「学生戦線全体の明確な目標と特殊組織における特殊な技能を正しく適合させる」という命題に応える十分な編集理論、コミュニケーション論が展開されなかった。

これらの十二全委の弱さは、しかし、クロニクルによって、連通編集方針の修正によって、支部大会や、その他の会議において、徐々に克服されて行った。

以上が、十二全委の一般的な成果と欠陥であり、この中から、われわれは十三全委が、その重大な歴史的任務に基本的に応えるものである、ということができる。

その上に立って、現実的な活動上の問題については、第一に、学生戦線の中で先進的に反植民地主義闘争への実質的連帯の重要性を確認し、直ちに反植民地主義プレスキャンペインを設定したこと、第二に、全学連十三中委において明確に理論的対立があったのに、十二全委はこれを解明せず、その後現在にいたる学生戦線の不統一に対して、なんらの積極的役割を果たさなかったことを特に挙げることができる。

四、十二全委から十三全委まで(十一月下旬?今年四月下旬)

十二全委が終るや、常任委員会は、その方針の執行に当った。

連通は、反植民地主義プレスキャンペインの内容を豊富化し、当面の勤評闘争の資料を流すことに重点が置かれた。

加えて、十二・四統一行動と、十二・六統一行動とを控えて、直ちに全国プレスキャンペインを展開し、この行動の成功のために全力を注ぐよう、通達を発した。

二つの人工衛星が発射されたあと、フルシチョフソ連首相が最高会議閉幕に当って、強く東西両首脳会談を提唱し、また二つの「モスクワ宣言」が世界的規模での平和と社会進歩の闘争が新段階に入ったことを確認している時、一方で、アメリカはNATO会議を「忌むべき原則的一致」の場ではなくて、核弾道弾の全面的配置の「実践的討論の場」として成功させるべく、オルグ活動を開始していた。

そして、十一月二十四日には、沖縄を永久弾道弾基地として確保するために、米琉球民政府は、新法令を公布して、沖縄県民の意志を正当に代表する瀬長那覇市長を追放する「手続き」を行った。

こうした岸政府の反動政策と、アメリカの「力の政策」への固執に攻撃をかけようとする十二・四民主教育防衛、勤務評定反対闘争、十二・六沖縄不当弾圧反対闘争を成功させるために力を集中することは、十二全委後の学生新聞の最初の任務であったにちがいない。

通達の情勢分析は、アメリカ、西ドイツの同盟に関する評価を除いて基本的に正しいものであったし、宣伝の重点についての指摘も正しいものであった。また、一部にあった偏向(翌年への橋渡し論など)への批判も正しいものであった。十二・四、十二・六の闘争を伝えた全国の学生新聞は、闘争の客観的な成果を認めながら一方でエネルギーの集中が非常に弱いことを指摘した(大阪市大など)。明確な行動の組まれなかった学園の学新の一部が、このキャンペインをネグってしまい、学新の敏感さを放棄したことは、根強く残るカンパニヤ主義、身辺取材主義の結果であると考えられる。

しかし、全体として学新の取り組みは、論説、評論、解説、などの高度の形態をとった。

十一・一統一行動の総括を行い、あるいは学生運動自体の点検を開始した部分(立命館、神戸大など)と、客観情勢の要請から十二・四、十二・六の決起を促した部分(北学大など)の分離が生まれたことは、それぞれの自治会の態度に関連がある、と思われる。

十二・四、十二・六のあと、学生新聞は総括期に入り、また、展望期に入る。

特に学生運動の現状と任務、形態に関する発言が抑えようもなく出て来ている。十二全委における「一定の行動が展開されている、あるいはその具体的な準備が行なわれている間は、どんな意見の違いも超えて、学生新聞は、その行動に向かって、一人でも多くの学生が参加するように働きかけよう」という申し合わせは、一般的に守られ、この十二月から二月にかけての総括の中で、批判点が集中的にあらわれた、と見るべきである。

学生新聞は、「自治委員会成立せず」「学生大会また流会」「動員百に満たず」と危険信号を掲げるにとどめていたのを、総括期に入るや、「その原因は何か」を追求し始めた。

内容としては、(1)情勢分析に誤りはないか、(2)平和擁護闘争の第一義性とは何か、(3)行動の主体は何か、(4)スローガンは正しかったか、(5)行動形態は正しかったか、(6)指導部の活動は十分だったか、に限られている。

その中でも、(1)(2)に触れたのは、ごく小数(立命館、神戸大など)であり、(3)(4)(5)は関連して提出されたが、ほとんどは(5)の範囲を出ていない。(6)についてはこの期間に限らず「情宣活動の不足し」「学内問題の処理不十分」といった形で、前から出されている。(評価については学生運動のところで述べる。)

この期間、学生新聞の学生運動点検は、ごく素朴なところで、すなわち「少数者の運動になっている」「執行部は浮いている」といった形で行われ、しかも、身の廻りの状況で全体を推量する主観主義的な傾向も一部にあり、反面、「全体の高揚にもかかわらず、われわれのところの沈滞は・・・」といった活動の不十分にすべてを解消してしまう傾向も存在する。これらは、常任委員会にも責任のあることである。

第一に、国鉄運賃闘争以後の全学連内部にある理論対立、同十三中委における相当深刻な対立、同十四中委における早大、神大中執罷免問題もからんだ対立、その後の深刻さをますます加えた不統一などの論点を整理し、評価することを避けていたことである。もちろん、これは、全学連内部で正しく処理されることを期待し、「目的を一にする民主的な団体にあっては、大騒ぎするような問題ではない」(神戸大四七五号)と考えていたからであったし、統一行動の当面の成功に重点を置いていた結果であってこの態度自体は基本的に正しいものであったが、結果的には、重大な分裂状態を見過ごすことになってしまった。第二に、全国状況を十分に把握しなかったことである。これは全国の学生新聞も責任の一半を負わなければならない。

各支部が報告を、常に書記局に提出するのは、規約によって規定されているし、各学新が、状況報告を支部又は書記局に集中するのも当然だからである(十全委決定)。

この間、十二月十六日、NATO首脳会議が開幕し、アイゼンハワ米大統領はNATO諸国への核弾頭供与を提案したが、ノルウェー、デンマークは、国内への基地設置を拒否し、西ドイツ、イギリスは対ソ外交折衝の余地あり、とし、結局、会議は、NATO内核弾頭の貯蔵その他について「原則的な一致」を見た。このNATO会議を前にして、社会主義諸国は、ブルガーニン書簡、ラパツキー提案など、「モスクワ宣言」の具体化=平和外交政策を展開しつつあった。一方、インドネシアの西イリアン解放闘争は、オランダ資本追放へと発展していた。

そして、年末にはバンドン精神を継承するA・A諸国民会議がカイロで開かれ、反植反帝闘争の意義、独立と平和の闘争の関連、経済文化協力などを確認し合いながら、一九五八年を迎えたのである。

常任委員会は新年早々、「国際特派員派遣の今年実現」を決定し、直ちに研究活動、スケジュール作成に入った。

(詳しくは特別報告で述べる)

竹早君、病気のあと、空席になっていた委員長を山森君に決定し、支部長会議を開いて、情勢に関する意志統一、各地報告、文化方針へのアプローチを試みた。

三・一、三・三〇の二つのA・A統一行動は、学生新聞の休刊期でもあり、学生新聞の眼立った行動はなかった。

しかし、休暇中の学生新聞編集者の独自活動について、今後、全学新的に検討する必要がある、と考えられる。

この期間の前半、連通は速報性資料性に重点を置いたが、後半は、企画性に重点を移し、かなりな成功を収めた(各種依頼原稿、対談、国際原稿など)。クロニクルは、依然として通達色を脱し切れず、後半、理論機関としての充実を試みたがなお、各学新、地方からのリポートが弱い。

常任委員会は、タイムリーに組織を代表しての声明を発表し、以前にくらべて、はるかに多い学新のバックアップ(紙面掲載、ビラ)を得た。

他国との連携の点では、十二全委の決定に従い、全学連書記局メンバーとの協議会を設けることについて全学連に申し入れ、毎週木曜日に、意見、資料交換、およびその他の協力のための会合を開くことに意見の一致を見たが前後三回にわたって無駄足を運び、更に十二月二十六日にも時間を空費した結果、ついに立ち消えになった。

その他の諸団体、特にアジア連帯委員会とは十分な資料交換を行い、日本機関紙協会との連携が復活し、第九回総会には常任委員会からも出席した。

十二月十九日からの第四回全教ゼミに対する組織的取り組みの指導を行わなかったのは、当時の人員財政上の問題があったとはいえ、常任委員会の大きなミスであった。

この期間の終りに当って、常任委員会は、四、五月闘争の成功のための大キャンペインを提唱すると共に、国際学連からの要請に応じて、アルジェリヤ連帯キャンペインを反植キャンペインの集約的活動として展開するよう強く要請し、また、学生運動の全国状況を正しく把握するための学生運動点検共同デスクを呼びかけた。

この期間の終、すなわち、四月の学生新聞が自然発生的に全国的なキャンペインをはったのは「サークル運動の正しい発展のために」であった。

この中で学新自体のサークル主義が、十二全委の方針に反して、根深く残っていることが明らかになり、その一掃のために、学新の政治性を学新編集理論の最大の重要の課題として、単に原則承認ではなく、内容的に深めること、特にコミュニケーション論を勢力論として、「対立と統一」の中で展開することが、当面、緊急であることを、常任委員会は確認した。

五、第十三回全国委員会について

第十三回全国委員会は、学生新聞のサークル主義を追放することこそ、十二全委、さかのぼっては九全委、九大会が宣言した「平和と民主々義とよりよき学生生活、そして社会進歩のために闘う学生新聞」にとって避けることのできない課題であることの認識からはじまった。

そして、学生新聞におけるサークル主義の特徴を大学新聞、文芸同人新聞に求め、カンパニヤがあった時だけ元気づくアジビラ新聞も、その一変種であることを指摘した。これらの学生新聞に共通するものは、社会発展における組織とその運動に対する無理解であり、情勢の科学的な分析に対する軽視であった。また、サークル主義ないしは小集団主義の背後にあるものが全学新におけるマスコミ評価の喪失であると判断した。そして社会的コミュニケーション論を展開して行く中で、学生新聞の、社会的コミュニケーションにおける位置、その階級闘争に対する視点、対象としての学生のイデオロギーと、それに対する学生新聞の働きかけ、学生の統一とその行動のための条件、その条件整備に学生新聞はどう貢献するか、学生の感覚的認識をどう評価するかが解明されようとした。

これが出席者諸君をまごつかせ、また一部の諸君に「十二全委の否定」として受け取らせたのも無理のないことであった。なぜならこれは、全学新が、ほとんど不毛だった分野に一歩を踏み入れたことを意味していたからである。だが、事実は、むしろ「十二全委の深化」であったことを忘れてはならない。十二全委は原則を再確認した。それは十二全委の歴史的意義を考えれば、絶対に必要なことだった。しかし、その後のクロニクルで指摘したように「十二全委は振りかざされるべきものではなくて、乗り超えられるべきもの」だった。なぜなら、原則とは、発展の一過程の表現であって、発展の内容が明になり、発展し、豊富化するものだからである。九全委の原則の偉大さとその後の実際の運動とのギャップを考えることが必要である。だから十二全委と十三全委とは統一的に理解されなければならなかったのである。

「闘う」ことの一般的な規定から、編集理論の確立の一歩へと進んだことに、十三全委が全学新の歴史の上に残した輝かしい足跡を見出すことができるであろう。

十三全委は、理性的科学的な創造的媒体である学生新聞の政治性の一番重要なものは、社会進歩に貢献する学生のイデオロギー性を高めることへの援助であること、また、学生の行動の統一へ向けての、正しく科学的な情勢の分析と問題の提起であることを指摘した。

十三全委は、社会主義体制の強化、植民地体制の絶望的展望、世界平和擁護闘争の一層の前進、ソ米の軍事力の優劣の絶対化、不況の深刻化、それに伴う政策に対する独占グループの二つの異なる圧力の中で、「力の政策」の破産が明確になりつゝあり、平和共存を目指す運動のより一層の進展と、資本攻勢と反動攻勢をはね返しつゝ、社会進歩に向って、さらに長期的な展望を持って運動を展開しなければならない、と指摘した。

十三全委の決議の中で、特に注目されるべきは、反植プレスキャンペインの精神を継承しつゝ、フランス植民地主義者の暴虐の中で闘いつゞけているアルジェリヤ人民と学生に対して、連帯カンパを展開することを決めたこと、もう一つは、学生新聞の国際活動の重要性を正しく認識し、国際特派員派遣を満場一致で決議し、山森、菅原の両君を代表候補に選んだことであった。

十三全委の不充分さは、第一に十二全委との統一的理解が弱かったこと、第二に、そのために、実践的な方針を念頭においての討議が不十分であったこと、第三に十二全委に引き続き、学生戦線内の最近の不統一を論ずることを常任委員会が意識的に避けたことである。

開幕に先立って、長洲一二、小田切秀雄両氏を助言者とするゼミナールが開催され、政治、経済、文化の各分野にわたり、特に平和共存の理論的解明を行ったことも、一つの成果として挙げられる。

また、この十三全委が、学生新聞の編集権を民主的権利の一つとして絶対的に擁護されなければならないものである、として、一部にあった妥協的な傾向に対して警告を発したことの正しさを、今後の全学新組織による編集権擁護の闘いの中で証明して行かなければならない。

六、十三全委以後(四月末? )

十三全委の最中に起った日教組に対する弾圧と並行して、勤評の全国実施が企てられていた。選挙期間中の労働組合、共産党に対する弾圧と中傷が、しつこくマスコミの全機関を動員しながら行われていた。マスコミは、自民党の勝利のために最善をつくした。闘いの場であり、岸政府に対する対決点を明確にする場であるメーデーを「お祭り」に仕立てあげようとし、二大政党キャンペインを全機関を挙げて展開し、当選予測を連日行って、競馬に対するような興味に国民の眼をそらせようとし、日中貿易の中絶を選挙宣伝、民族的プライドにすりかえて政府の責任をかくした。一方アメリカは、日本自民党の圧倒的勝利とその後の憲法改正を、核武装を「希望」することを「率直に」申し立てた。

この中で、民主勢力は、二大政党論に捲きこまれた社会党をはじめ、十分に強力な闘いを組んだとは言えない。その中で学生戦線は五月十五日の勤評粉砕、エ島核実験抗議、総決起を準備し、学生新聞も、その成功のために全力を注ぎ、また、岸政府、自民党に対する対決点を明らかにし、二大政党論粉砕キャンペインを逆に張り、弾圧に抗議し、日中貿易中絶の責任を岸外交に求めつゝ、果敢に闘った。この学生新聞の闘いは、一部(二大政党論に乗っかった小樽商大、日女大、津田塾大など、メーデーお祭り論にのっかった広島大、立命大など)を除いて、全般的にイカンなく展開された。特に、核武装阻止を選挙前に、ほとんどの学新が前面に押し出していた情勢判断は正しかったもの、とすることができる。

特筆すべき学新の闘いは、五月十七日の群馬における総決起に起った不当逮捕以後の群馬大学新聞の闘いである。粘り強く、勤評反対、不当弾圧抗議の闘争を進めている群大自治会の中にあって、群大新聞は、対策委員会に会長を送り、数度にわたってガリ版あるいはタブロイドの新聞を出して、実に豊かな機動性を発揮している。十二全委のあと、主体的条件論を吐いていた群大新聞が、このように客観的要請に直ちに応えていったことにわれわれは敬意と、今後の連帯の意を表明したい、と思う。

関西支部京都記者クラブがメーデーにおいて展開した共同デスクも、少くともその機動性においては高く評価されてよいであろう。

この期間、東京、中国、九州、関西の各支部大会、および、東北学新協議会が開催され、組織整備が全国的に進んでいる。

特に東京支部の実質的な結成は、十二全委で指摘されたように、全学新の発展の要の役割を今後、果して行くであろう点で、非常に重要な意義を持っている。また、東北学新協議会の方針の中に「正しい農民運動の発展のために努力しよう」というスローガンが加えられたのは、その地域性から云って妥当なものであり、今後、その成果が全学新のものになるためにも、組織の一元化が強く期待される。

十三全委直後、常任委員会は、十三全委決議に従い、国際特派員派遣に関する協力と同意の要請を全学連に対して行った。全学連は、これに対して、(1)国際活動は、すべて、全学連?国際学連の一本のルートで行われるべきである。全学新の独自派遣には同意できない、(2)国際情報交換については全学連の今後の国際活動の強化によって達成され得る、として事実上の拒否解答を行った。(詳細は特別報告)全学新常任委員会は、再要請を行ったが解答は同じである。なお、中国支部大会、九州支部大会、東北学新協議会、中部支部常任委員会、関西支部常任委員会が全学連に対する要請決議を行い、都支部が、法政大新聞の要請に応じて、公開質問状を発している。

その他の団体との関係としては、関東社研連との組織的連携が進められている。

東京都支部は全学連大会共同デスクを主催し、都内、地方をあわせて三十全学新の参加を得た。取材方針は、(1)同大会を理論的な討論の場として、今後の実践に役立つ場として成功させる、(2)そのために、理論闘争の論点に中心をおく、とした。同大会の混乱にもかゝわらず、若干の野次馬的な取材を除いては、全体として整然とした取材を行い、毎夜、総括を行ってデスク報の作成に努めた。(大会の評価については、学生運動に関する特別報告で述べる)

この期間、十三全委の際に、基本方針に疑義ありとして脱退した日本大学新聞が、反全学新キャンペインを張ると共に、いくつかの加盟学新を含む都内学新に働きかけて、別個の組織を作ろうと策している。この行動は、全国の学生新聞の統一を志向するわれわれの活動に対する破壊活動であると判断せざるを得ない。全国の学生新聞の全学新への結集をさらに強く呼びかけながら、内部の統一と団結を一層強めなければならない。そのためには、特に組織の民主的運営が堅持されなければならず、連絡が常に密接に保たれなければならない。

<追記>

十一回大会の直前、早稲田大学新聞が全学新に復帰した。過去における全学新の発展に大きく貢献した同新聞は、昨年十一月脱退したが、当時の誤った組織論を一掃し、今回の復帰を見たものである。全学新の発展と、日本の学生新聞運動の統一のために、この出来事を喜びたい。

七、第十一回大会の意義 ?結語にかえて?

この一年間の学生新聞運動を振り返った時、昨年に増して、巾と、理論の高さ、実践力と、新しい経験を身につけて、基本的に正しい路線を歩んで来た、と結論づけられる。第十回大会は、いくつかの不十分さと鈍感さを持ちながらも、基本的に正しいものであったことを、この発展が証明している。

この期間、[2字空白]の学生新聞が加盟し、早大、日大の両新聞が脱退し、早大新聞が復帰した。規約によって、連盟費滞納で除名となった学生新聞も続々と戦列に復帰しつゝある。現在の組織学新数は百三十三である。

十大会の組織強化の方針に従い、全国的な支部体制が、ほぼ完全に確立した。

学新の中立主義もほとんどなくなり、発展的な編集理論があらゆるところで追求されている。数多くの闘争のために共同宣伝が行われた。

一年を通して見て、有益な紙上論争や、野心的な企画(法政大の日本主義の現段階シリーズ、スト論争、三田の絶対窮乏化論争、大阪市大の日米関係シリーズ、大阪論、京大の部落問題とマスコミ、他、神戸大の近代論争など)も豊富化して来た。特に、今年中に百回を越えると思われる立命大の破防法第一号公判傍聴記は、すでに、全学新の共同財産(立命大新聞の許しを願って)として誇り得る貴重な連載である。

また、各学生新聞が学園内における諸闘争の口火を切り、あるいは積極的に推進した実績(小樽商大、北大などの学園民主化、教育大などの施設改善など)についても高く評価する必要がある。

自治会の未組織状態にある悪条件下の学園で、全学生の先頭に立って闘っている学生新聞もまた、多く、全学新に結集し、あるいは共感を寄せている。

こうした数々の成果を確認しながら、こゝまでに十分明らかにして来た欠陥についての批判を展開し、今後の一層の発展の方向を設定して行かなければならない。

本大会は、以上の総括に従い、「この一年の学生新聞運動から生まれた学新理論の基本的総括」を行い、歴史の大河と表面の風波を読みとる、「情勢分析と当面する政治宣伝の重点」および「イデオロギー闘争の重点」を実践的に把握し、また、もつれた糸のような「学生運動の理論と現状の解明」を行い、さらに、学生新聞サークル→支部→全学新に一貫した「組織論の確立」を行わなければならない。

そうした時、はじめて、本大会は、学生新聞運動の発展、学生運動の発展、平和と民主々義と社会進歩の闘いの発展に寄与し得るものであることを附言して報告を終る。